Rencontre avec Eric EYDOUX à l’occasion de la sortie de son roman policier Sus au Châtelain ! aux éditions du Vistemboir. Cette rencontre a eu lieu au Brouillon de Culture, librairie à Caen.

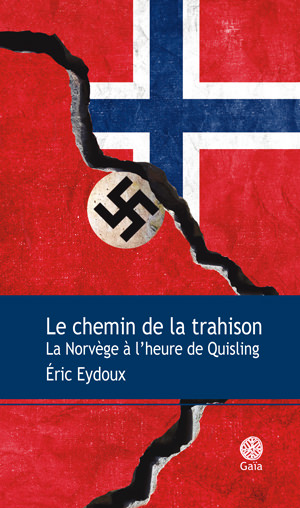

Sophie PEUGNEZ : Bonjour Eric Eydoux, vous venez de publier deux ouvrages ces derniers mois : un roman policier « Sus au châtelain » aux éditions caennaises Le Vistemboir et Le chemin de la trahison, la Norvège à l’heure de Quisling aux éditions Gaïa. Avant que nous en parlions, j’aimerais que nous fassions connaissance.

Sophie PEUGNEZ : Bonjour Eric Eydoux, vous venez de publier deux ouvrages ces derniers mois : un roman policier « Sus au châtelain » aux éditions caennaises Le Vistemboir et Le chemin de la trahison, la Norvège à l’heure de Quisling aux éditions Gaïa. Avant que nous en parlions, j’aimerais que nous fassions connaissance.

D’où vous vient votre passion pour les langues nordiques et quelles langues parlez-vous ? Dans quel établissement avez-vous étudié ?

Eric EYDOUX : Par ma mère je suis issu d’une famille norvégienne dont certains noms sont restés dans la mémoire collective de ce pays, tels l’historien P.A. Munch ou son neveu le peintre Edvard Munch. C’est ainsi qu’après des études d’allemand en Sorbonne, j’ai tout naturellement été amené à partir en Norvège pour enseigner le français et préparer en même temps un doctorat en langue, littérature et civilisation scandinaves. De retour en France, j’ai été nommé assistant à la faculté des lettres de Strasbourg puis, en 1970 à celle de Caen ou je suis ensuite devenu maître de conférences. En 1976, avec Véronique, mon épouse, et mes deux enfants Nathalie et Denis, j’ai retrouvé la Norvège pour y occuper, jusqu’en 1980, les fonctions de conseiller culturel près l’ambassade de France. Le reste de ma carrière, jusqu’en 2004, année de ma retraite, s’est déroulé à Caen. Mon enseignement (traduction, histoire, civilisation) a porté sur les pays scandinaves en général, le passage d’une langue à l’autre (le finnois appartenant à un autre groupe linguistique) ne présentant pas de difficulté majeure.

SP : En 1979, vous avez créé la section norvégienne du lycée Alain-Chartier de Bayeux. Qu’est-ce que cela représentait pour vous ?

ER : La création de la section norvégienne du lycée de Bayeux, réservée aux jeunes filles, était le pendant de celle qui, depuis 1918, existait à Rouen pour les jeunes gens. Elle répondait à l’un des défis auxquels j’étais confronté comme conseiller culturel à Oslo. En effet, depuis 1976, le français avait cessé d’être une matière obligatoire au lycée. Dès lors, il fallait multiplier les initiatives pour essayer, au moins partiellement, de pallier cette perte d’influence. Et la formation en France de jeunes appelées à occuper des postes de responsabilité était pour notre pays un atout non négligeable.

C’est d’ailleurs à ce même impératif que répondait la naissance de l’Office franco-norvégien d’échanges et de coopération (OFNEC) qu’avec mon ami, le regretté Rolf Tobiassen j’ai fondé à Caen en 1983. Ce centre devait permettre d’attirer en France, de préférence à d’autres pays, les étudiants norvégiens désireux de se former à l’étranger. De surcroît, il entendait favoriser les échanges entre étudiants, chercheurs et même professionnels de diverses catégories. C’est ainsi que, depuis sa fondation, l’OFNEC a accueilli, orienté ou missionné des milliers de personnes.

SP : En 1992, vous avez créé le festival Les Boréales de Normandie. Ẻtait-ce important pour vous que les Normands et même des gens extérieurs à la région découvrent l’importance des langues et de la création nordique ?

ER : Précisons d’abord que c’est au sein de l’OFNEC qu’avec le concours de Lena Christensen, lectrice de danois, j’ai créé puis dirigé le festival les Boréales de Normandie jusqu’en 1999. C’est ensuite le CRL qui l’a repris sous l’appellation Les Boréales. De même qu’en Norvège j‘avais défendu la cause du français , de même éprouvai-je, une fois revenu en France, le besoin d’aller au-delà d’un enseignement un peu confidentiel en faisant mieux connaître le Septentrion culturel au grand public. Si, dès la deuxième édition, le festival a eu un caractère pluridisciplinaire, c’est principalement à la littérature que je me suis attaché, d’autant que nous étions au moins trois collègues à avoir fait œuvre de traducteur. Au fil des ans, j’ai ainsi invité à Caen de nombreux auteurs nordiques connus ou inconnus et la venue de ces derniers s’est accompagnée de traductions que j’ai publiées en fondant une Collection nordique aux Presses Universitaires de Caen (30 titres en 1999). Ajoutons que, tout au long de ces années j’ai privilégié le dialogue franco-nordique, notamment lors des deux dernières éditions (1997 et 1998) respectivement consacrées au Polar et aux Femmes. Chaque fois, j’ai invité une cinquantaine d’auteurs, pour moitié scandinave, pour moitié française. Enfin, Il convient de souligner que, d’emblée, le festival a reçu l’appui du président de région, René Garrec et que ce dernier a aussi accepté, en 1993, de signer avec la province norvégienne du Hordaland un accord de coopération qui continue de porter ses fruits. Par ailleurs, cette forte présence boréale a incité Noëlla du Plessis, alors directrice de la nouvelle bibliothèque de Caen à créer un Pôle nordique, une initiative qu’a reprise à son compte Olivier Tacheau, son successeur. Avec l’association Norden, que j’ai fondée en 2012 un accord a été passé pour coéditer la revue Nordiques dont il sera question plus loin.

SP : Vous avez aussi créé le Salon du livre de Caen. Comment crée-t-on ce type d’évènements ?

ER : La création d’un salon du livre figurait au programme de l’équipe municipale de Brigitte Le Brethon dont j’étais l’adjoint à la culture. Le principe étant ainsi acquis et bénéficiant déjà d’une solide expérience dans l’organisation de manifestations littéraires, j’ai pu, dès 2002 et jusqu’en 2008, organiser sept éditions dudit salon sur le thème de « l’aventure humaine », décliné à travers « la liberté », « l’engagement », « l’esprit de conquête » ou « Aux sources du savoir ». Chaque année, quelque deux cents auteurs répondirent présent, dont nombre de grands noms : Alain Robbe-Grillet aussi bien que Gisèle Halimi, Michel Onfray ou Patrick Poivre d’Arvor etc.

SP : Vous avez eu une intense activité de traducteur d’auteurs norvégiens ou danois. Comment s’effectuaient les échanges avec les auteurs à l’heure où internet n’existait pas ? Est-ce que vous avez développé des liens particuliers avec certains d’entre eux ?

ER : Il est vrai que l’on peut légitimement se demander comment on a pu se passer d’internet. La méthode la plus courante était tout simplement d’achever la traduction puis de regrouper les éventuelles questions en les soumettant à l’auteur avec l’ensemble du texte. Cela étant, les lacunes étant nombreuses, j’ai souvent été amené à traduire des classiques dont l’auteur n’était plus de ce monde. Pour les auteurs vivants, il en est certains avec qui je me suis senti des affinités particulières, notamment Herbjörg Wassmo, Knut Faldbakken et le Danois Henrik Stangerup.

SP : Vous avez notamment fait paraître un ouvrage très riche et très complet, Histoire de la littérature norvégienne publié par les Presses Universitaires de Caen. Combien de temps vous a-t-il fallu pour effectuer les recherches et mener à bien la rédaction ?

ER : C’est assez difficile à dire car j’avais déjà défriché une partie du terrain en préparant mes cours. Au total, peut-être deux ans en comptant les recherches bibliographiques et iconographiques.

SP : Vous avez enseigné pendant de nombreuses années, cela ne vous manque-t-il pas ? Vos anciens élèves sont très fiers et heureux de lire vos ouvrages ou de venir assister aux rencontres auxquelles vous participez. Quel effet cela vous fait-il ?

ER : Constater que, par-delà les cours, ont pu naître et se développer dans les deux sens des liens d’estime et d’amitié est extrêmement gratifiant. C’est à la fois une reconnaissance, un honneur et une fierté.

SP : Vous dirigez aussi la revue Nordiques avec d’autres membres de l’association Norden. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

ER : A l’automne 2012, essentiellement pour des raisons financières, l’institut Choiseul pour les relations internationales avait décidé de se séparer de Nordiques, un périodique de haut niveau, le seul en langue française exclusivement consacré aux pays nordiques. Après avoir fondé l’association Norden, j’ai pu rassembler les fonds nécessaires puis, de concert avec Annelie Jarl, rédactrice en chef, reprendre la revue en poursuivant la même ligne éditoriale. Depuis, comme je l’ai dit précédemment, la bibliothèque de Caen est devenue coéditrice.

SP : Un jour, vous avez basculé du côté obscur et vous avez écrit votre premier roman policier Sus au châtelain. Comment vous est venue l’idée d’écrire un roman policier ?

ER : Je crois pouvoir dire que l’idée est née à la fois d’une frustration et d’une stimulation , la frustration et la stimulation du traducteur. Être traducteur, c’est d’abord se mettre au service d’un autre, dans la peau d’un autre. Mais comme une traduction ne doit jamais donner l’impression d’en être une et qu’un texte peut rarement être traduit littéralement, le traducteur qui s’attache à rendre la pensée et le style de l’auteur est le plus souvent contraint de déconstruire la phrase, de changer l’ordre des mots, de trouver des formules similaires à défaut d’être semblables. En d’autres termes, en même temps qu’il devient le double de l’auteur, le traducteur maîtrise de mieux en mieux sa propre langue jusqu’à penser qu’elle peut servir d’autres desseins, en particulier les siens. Certes, lorsque je me suis lancé dans le polar, j’avais déjà bon nombre d’écrits derrière moi mais le style universitaire, indispensable pour être crédible, imprimait sa marque. Une œuvre de fiction me rendait une entière liberté dont j’ai voulu profiter.

SP : Votre éditrice, Emmanuelle Chevalier, attache une grande importance aux rencontres et aux échanges qu’elle a avec ses auteurs. Comment est née votre collaboration ?

ER : Femme volontaire qui a réussi à surmonter bon nombre d’obstacles pour monter une maison d’édition maintenant incontournable dans notre région, Emmanuelle Chevalier est aussi une femme de cœur très attentive à ses auteurs. Je la connaissais déjà à l’époque où elle travaillait à FR3 et que j’étais moi-même adjoint à la culture. Nos rapports se sont cependant professionnalisés il y a environ deux ans lorsque je lui a infructueusement soumis quelques nouvelles qu’avait laissées mon père. En revanche, Sus au chatelain a été immédiatement accepté.

SP : Pour construire votre personnage de détective, Denis Delrieux, est-ce que vous vous êtes appuyé sur des modèles norvégiens comme Varg Veum de Gunnar Staalesen ou de romans policiers que vous avez pu traduire ?

ER : Pas spécialement, mais il est vrai que j’ai doté mon héros de toutes les qualités traditionnelles propres à lui permettre de remplir sa mission, le flair, la rouerie, le sang-froid, un physique musclé et plutôt avantageux etc. Néanmoins, il est un trait qui le caractérise plus spécialement. Denis Delrieux est un fils de famille qui n’entend pas suivre la voie tracée par ses bourgeois de parents, en particulier cette mère abusive dont, inspiré par quelques personnes, j’ai eu grand plaisir à brosser le portrait.

SP : Pourquoi avoir situé votre roman en 1986 ? Pour le charme de l’ancien (l’utilisation du minitel) pour l’évocation des attentats ?

ER : Dès 1986 j’avais jeté sur le papier quelques notes longtemps restées dans l’oubli d’un tiroir avant que mon épouse ne les redécouvre et ne m’incite à ne pas en rester là. M’y étant finalement résolu, j’ai trouvé un certain plaisir à me replonger dans cette époque, d’ailleurs pas si lointaine, où les nouvelles technologies étaient encore balbutiantes et les mœurs en cours d’évolution. Au total, sans doute rien d’autre que le goût si répandu du vintage.

SP : Denis Delrieux déambule dans le quartier du Panthéon à Paris (Lycée Henri IV). Est-ce un lieu qui vous est cher également ?

ER : C’est, en effet, un lieu qui m’est cher. Chaque jour, tout au long de mes années de lycée, j’ai quitté l’appartement familial situé près de la place d’Italie pour descendre l’avenue des Gobelins puis gagner le lycée Henri IV en remontant la rue Mouffetard, l’une des rues les plus vivantes de la capitale où, du reste, officiait ma belle fruitière.

SP : On voyage avec Denis Delrieux : Paris, la Normandie, l’Allemagne. Est-ce que vous avez refait le parcours ou avez-vous puisé dans vos souvenirs, dans votre imaginaire ?

ER : Je n’ai pas refait le parcours mais ai effectivement puisé dans mes souvenirs (j’ai passé une partie de mon enfance à Tübingen) ou mon imaginaire (la ville d’Onfray en bray ou la rivière l’Ombelle).

SP : Jeux de mots, étymologie. Plaisir d’avoir une approche plus ludique de la langue ?

ER : Incontestablement. L’imagination y trouve son compte. A bon compte, si je puis me permettre.

SP : Vous vous amusez à décrire le Parisien qui débarque en province. Vous vouliez jouer sur le contraste Paris/province (extrait du « train » p.57-58) ? Envie de vous moquer gentiment de vos collègues universitaires ?

ER : En fait, en grossissant parodiquement le trait, j’ai seulement utilisé certains des raccourcis auxquels on recourt pour désigner une ville (Cherbourg, cité portuaire ; Deauville, ville de loisirs, Caen, ville universitaire). Pour ce qui concerne mes anciens collègues, il ne s’agit effectivement que d’une « gentille moquerie », sauf la pique que je dirige contre les « turboprofs », ces enseignants qui, ayant été nommés à Caen, s’empresse de regagner Paris dès la fin de leurs cours au lieu de s’investir sur place.

L’humour est d’ailleurs l’un des maîtres mots de votre roman policier. Vous aviez envie de cette respiration entre deux travaux de recherches ? Ou l’envie de partager avec vos lecteurs une facette de votre personnalité que vos amis et vos proches connaissent bien ?

D’une manière générale, même si l’enquête nous ramène à une période sombre de l’Occupation, je n’ai pas souhaité écrire un roman noir comme il s’en publie si souvent. Je préfère parler de pochade policière plutôt que de polar. Le burlesque, les jeux de mots, les plaisanteries de potache, les contre-effets stylistiques sont toujours en embuscade au gré des péripéties. Avec quelques ironiques cibles de prédilection, tels la vanité des titres, le snobisme artistique, la veulerie ou le goût du lucre. Et c’est volontiers que je fais mienne votre double hypothèse. Pour moi, il s’agit à la fois d’une « envie de respiration » et d’une volonté de « partager une facette de ma personnalité ».

SP : La politique n’est pas épargnée dans votre roman, même si vous l’évoquez avec une forme de tendresse. Cela fait-il du bien d’écrire un roman policier ?

ER : En arrière-plan de l’intrigue policière, le jeu de la politique apparaît à travers la carrière de Bernard Lanteuil. Mais le déroulement de l’intrigue montre aussi où vont mes propres préférences ou, plus exactement, le type de régime avec lequel je n’ai aucune affinité.

SP : Vous décrivez parfaitement la jalousie dans les petits villages. Est-ce un vrai terreau pour les auteurs de romans policiers ?

Assurément. Su ce point, je me réfèrerais volontiers à un film de Georges Clouzot, Le Corbeau, un film déjà ancien (1942) mais qui a conservé toute son actualité.

SP : En illustrant la délation pendant la dernière guerre, avez-vous eu envie de rappeler jusqu’où peut aller la bassesse humaine ?

ER : Le développement de la délation pendant la dernière guerre est effectivement l’une des pages les plus sombres de notre histoire nationale, l’une de celles qui me choquent le plus, et l’exemple que je donne dans le livre en est une illustration parlante.

SP : C’est important pour vous de toujours faire redescendre la tension comme vous le faites avec le thème du recueil de nouvelles ?

ER : Oui, mais sans doute pas toujours consciemment.

SP : Quels ont été les retours de lecture ? La plume vous démange-t-elle d’en écrire un autre ? Peut-on imaginer le retour de votre détective dans une enquête au musée Christian Dior de Granville ?

ER : Dans l’ensemble, les retours ont été très favorables, la plupart des lecteurs avec lesquels j’ai eu l’occasion de m’entretenir ayant été sensibles à l’humour que vous évoquiez précédemment. Cependant, la fin, jugée peu réaliste, a parfois suscité des réserves. Pour la suite, je ne saurais vraiment dire que « la plume me démange ».Néanmoins, rien n’est exclu et une enquête au musée Christian Dior constituerait assurément un excellent thème.

SP : Autre facette de votre travail. Vous venez de publier aux éditions Gaïa Le Chemin de la trahison. La Norvège à l’heure de Quisling.

SP : Autre facette de votre travail. Vous venez de publier aux éditions Gaïa Le Chemin de la trahison. La Norvège à l’heure de Quisling.

ER : Avec ce livre, je quitte le terrain de la fiction pour m’engager sur celui de l’histoire. Cette histoire, c’est celle de la Norvège sous l’Occupation allemande, un thème qu’aucun ouvrage en langue française n’a encore traité. La figure centrale en est Vidkun Quisling, l’homme qui a trahi son pays en se vouant corps et âme à Hitler, à telle enseigne que son patronyme est devenu synonyme de traitre dans plusieurs langues, notamment l’allemand et l’anglais. Une autre figure emblématique de cette période est cependant le roi Haakon VII qui, refusant tout compromis avec Quisling et l’occupant, A su faire l’unité de la Résistance autour de sa personne.

SP : Préparation de l’ouvrage : témoignages recueillis de vive voix ?

ER : Le temps a fait son œuvre et les premiers rôles ont pratiquement tous disparu. J’ai en mémoire quelques entretiens informels que j’ai eus avec certains d’entre eux à l’époque où j’étais conseiller culturel, notamment le général Béthouart et le secrétaire général de la Résistance Jens Boyesen. C’était néanmoins avant que je ne songe à faire ce livre, et l’essentiel de ma documentation provient de sources écrites. Celles-ci sont nombreuses mais doivent parfois être utilisées avec une certaine circonspection tant cette période a suscité de passions contradictoires. Dans cette masse de documents, l’un des plus riches et des plus passionnants est les minutes du procès Quisling qui a permis une impitoyable confrontation des idées et des personnes.

SP : Comment traiter un personnage polémique ? Parti pris des écrits, des sources ?

ER : Comme il ressort de ce que j’ai précédemment écrit, c’est avec un esprit critique qu’il convient de se référer aux sources, d’ailleurs écrites comme orales. Evidemment, s’agissant du personnage de Quisling, l’abondance de témoignages négatifs est telle qu’il est parfois difficile de faire la part des choses. Il faudra attendre plusieurs décennies avant que ne se dessine un portrait plus nuancé du « Förer ».

SP : Pourquoi, à votre avis, n’enseigne-t-on pas la situation des pays nordiques pendant la dernière guerre ?

ER : Les Allemands avaient d’excellentes raisons d’occuper la Norvège stratégiquement importante : le contrôle de la « route du fer » en provenance d’une Suède demeurée neutre, une vaste ouverture vers l’océan qui leur permettait de contrôler le mouvement des flottes alliées, des ressources dont le Reich avait le plus grand besoin, notamment l’aluminium. Et pour maintenir son emprise sur le pays, Hitler y maintint jusqu’au bout une armée d’environ 400.000 hommes (350000 à la fin). Certes, une Résistance très active, d’ailleurs durement réprimée, fragilisa ce dispositif. Par ailleurs, à l’été 1942, Churchill envisagea sérieusement d’occuper le nord de la Norvège avant de partir à la conquête de l’Allemagne nazie. Il y renonça finalement au profit de l’opération Torch en Afrique du nord. Au total, bien qu’elle eût à subir son lot de souffrances et de destructions, la Norvège resta à la périphérie des grands affrontements de la deuxième guerre mondiale. De même en fut-il du Danemark dont le gouvernement légal resta en place jusqu’en octobre 1943. Quant à la Suède, elle réussit à préserver sa neutralité malgré certaines concessions faites à l’Allemagne jusqu’en 1943.

SP : La Norvège s’est-elle sentie abandonnée par les alliés lors de l’offensive allemande en France ?

ER : Incontestablement. Le 7 juin 1940, alors que les troupes alliées et norvégiennes étaient sur le point de l’emporter sur les Allemands, la France ordonna au général Béthouart de gagner le front ouest de toute urgence. Privée de cet appui, l’armée norvégienne dut capituler le 10 avril. Commença alors une longue période d’occupation qui ne s’acheva qu’en mai 1945.

Le rôle et le pouvoir du roi en Norvège.

Le roi est théoriquement le chef de l’exécutif. Mais, comme dans toutes les monarchies constitutionnelles, il n’a aucun pouvoir réel. Il ne peut que contresigner les décisions du parti majoritaire. Cependant, monté sur le trône de Norvège en 1905, lors de l’accession de la Norvège à l’indépendance, Haakon VII, d’ailleurs d’origine danoise, devint rapidement très populaire. En exil à Londres avec le gouvernement, il devint l’incarnation d’un patriotisme intransigeant en refusant toute forme de compromis avec Quisling et l’Allemagne nazie.

SP : Existait-il des « Lebensborn » dans tous les pays occupés par les Allemands ?

ER : Les Lebensborn ou « sources de vie » étaient destinées à « produire » ces purs aryens dont le Reich de l’avenir aurait besoin. La Norvège, qui était au nombre des pays « racialement précieux », compta une douzaine de ces maternités, pratiquement autant qu’en Allemagne. Il y en eu aussi en Autriche (3), en Pologne (3) et même une en France, dans un manoir de l’Oise.

SP : Le nom de Quisling est entré dans le langage courant. Dans quel pays ? La psychologie de Quisling prête à discussion. Extrêmement intelligent, mégalo ?

ER : Lors de son procès, l’avocat évoqua lui-même « l’énigme Quisling ». Réfutant la thèse du procureur qui ne voulait voir en lui qu’un cynique opportuniste, il mit en valeur les nombreux jugements positifs qu’avait suscité le Quisling d’avant-guerre, en particulier son action humanitaire aux côtés de Nansen. Et s’il reconnaissait qu’une évolution s’était produite, il soulignait que Quisling « était à cent lieux de penser qu’il avait trahi ». Une analyse que le célèbre psychiatre Gabriel Langfeldt effectua deux décennies après sa mort devait conclure qu’au-delà de simples tendances paranoïdes, Quisling était atteint de « mégalomanie paranoïaque », une véritable maladie mentale qui, reconnue, aurait dû lui épargner la peine de mort.

SP : Les rapports de Quisling avec son père, le pasteur ?

ER : De son père, Quisling avait hérité son goût de l’histoire mais une histoire souvent magnifiée par la légende à laquelle il ne cessa de se référer dans son action politique, évoquant une grandeur passée qu’il aurait voulu faire revivre. Quant à Maria, l’Ukrainienne qu’il avait épousée en 1924, elle l’accompagna avec le plus grand dévouement. Politiquement, rien ne put cependant lui être reproché. Après avoir vainement essayé d’obtenir la grâce de son mari, elle vécut encore dans son souvenir trente cinq années durant.

SP : Ses relations avec Hitler sont étranges, non ? D’abord adoubé puis mis à l’écart.

ER : Après la visite que Quisling lui avait faite dès 1939, Hitler avait cru pouvoir tabler sur cet homme qui s’était proposé de lui offrir son pays qu’il aurait parallèlement nazifié. Force lui avait cependant été de constater qu’à l’épreuve du pouvoir, celui-ci ne pourrait gouverner qu’avec l’appui des occupants. D’où une disgrâce continue qui obligea le « Führer » à s’appuyer de plus en plus sur Terboven, le commissaire du Reich en Norvège. A la fin, Hitler disait de Quisling qu’il était un « de ces cochonnets en caoutchouc qu’il faut sans cesse regonfler » Gulbrand Lunde, le ministre de la propagande (qui ressemblait tellement à Goebbels) mourut noyé dans sa voiture tombée d’un ferry. Crédible cet accident ?

Comme dans tout parti politique, le NS (Rassemblement national) de Quisling n’était pas exempt de rivalités internes et il n’est pas impossible que cette chute de la voiture dans le fjord, présentée officiellement comme un accident (?) ait été un meurtre. D’ailleurs possiblement imputable à la Résistance. A ce jour, le mystère reste entier.

SP : Avez-vous été un peu déçu par ce personnage au fil de vos recherches, car, au premier abord, il paraît très brillant mais il n’aura peut-être été qu’un pantin entre les mains du Reich ?

ER : Personnellement déçu non, car je ne nourrissais pas d’attente particulière. Mais les Norvégiens eux-mêmes furent sidérés de constater à quel point Quisling avait été tenu en laisse par les Allemands. A propos de la première comparution, un témoin note ainsi : « Mais rien ne stupéfia plus les auditeurs que d’avoir, dès le début, la révélation de l’impuissance de Quisling totalement dépendant des Allemands. »

SP : Le régime désherba les librairies et institutions publiques : quels titres, quels auteurs ?

ER : Au total 348 titres furent interdits, notamment les œuvres des auteurs juifs tels Stefan Zweig ou Sigmund Freud mais aussi , pêle-mêle, une cascade d’auteurs communistes, pacifistes, immoraux etc , comme Gide, Giraudoux, Malaparte ou même Céline.

SP : Y eut-il beaucoup d’expatriés ? Notamment des auteurs ?

ER : Pendant toute la durée du conflit, la Suède accueillit quelque 50000 Norvégiens. Bon nombre d’écrivains prirent aussi la route de l’exil, tels Johan Borgen en Suède ou Sigrid Undset aux U.S.A. La grande majorité des autres se mura dans un silence réprobateur vis-à-vis de l’occupant.

La confiscation des postes de radio : pertinent pour l’occupant ou erreur stratégique

En août 1941, l’antenne de l’Office de Sécurité du Reich décida de confisquer l’ensemble des appareils de radio en usage sur le territoire norvégien. Un article paru dans la presse suédoise résume bien l’accueil réservé à cette mesure : « En étant obligé de reconnaître cette faillite qu’est la confiscation de tous les appareils de radio, les Allemands avouent eux-mêmes que, dans la lutte d’influence qui les oppose à Londres, leur propagande a perdu. »

SP : La Résistance a-t-elle pu se mettre en place facilement ?

ER : A l’intérieur du pays, les premiers mouvements de résistance se mirent en place à l’été 1941, d’abord indépendamment du gouvernement exilé à Londres. A l’automne de cette même année, ils s’en rapprochèrent pour finalement se placer sous son autorité.

SP : Evacuation. Politique de la terre brûlée. Quelles répercussions pour les années suivantes ?

ER : La politique de la terre brûlée pratiquée par les Allemands pour empêcher les troupes soviétiques de pénétrer dans le nord du pays n’avait rien laissé sur un vaste territoire de 55000 km2 au Finnmark. Et, hormis quelques samis (anciennement appelés les Lapons), la totalité de la population, soit 70000 habitants, fut évacuée vers l’ouest du pays. La reconstruction demanda un énorme effort. Mais dès le début des années 1950, la situation avait recommencé à se normaliser.

SP : Les nazis étaient-ils prêts à sacrifier la Norvège dans le conflit ?

ER : A la fin de la guerre, alors qu’à l’est comme à l’ouest, la Wehrmacht ne parvenait plus à contenir l’avancée des alliés et des Soviétiques, l’armée allemande en Norvège, forte de 350000 homme et disposant d’un important matériel, restait l’arme au pied. Cette situation amena certains dignitaires, notamment le Reichskommissar Terboven, à penser que le Régime nazi pourrait se replier sur ce pays pour poursuivre un combat qui finirait par être victorieux. Mais pour ce faire, il eût fallu que l’armée y soit résolue. Or celle-ci, prenant ses distances avait déjà entamé des négociations avec la Résistance et, lorsque, le 7 mai, Dönitz, le successeur d’Hitler, signa une capitulation sans conditions, l’armée d’occupation norvégienne s’y plia. Avec certains de ses séides, Terboven se suicida, tandis que Quisling, qui s’était rendu à la Résistance, allait être traduit en justice.

SP : Le climat du procès ? Quisling a-t-il en même temps payé pour les nazis ?

ER : Supprimée au début du siècle, la peine de mort avait été rétablie par le gouvernement en exil. Et à l’issue du procès, convaincu de Haute trahison, Quisling ne put y échapper. De toute façon, l’opinion publique n’aurait pas toléré qu’il en fût autrement. Pour autant, ce ne fut pas une justice expéditive de même que les procès intentés contre les autres collaborateurs. Parmi ceux-ci 22 autres Norvégiens mouchards, assassins ou tortionnaires furent passés par les armes. Douze gestapistes allemands subirent le même sort. Par ailleurs, quelque 17000 personnes furent condamnées à des peines de prison, tandis que le commun des militants était mis à l’amende.

SP : Comment parle-t-on de Quisling dans la Norvège d’aujourd’hui ?

ER : Dans l’opinion, son image ne s’est guère améliorée, d’autant que Breivik, l’homme qui, en 2011, massacra 77 adolescents sur l’île d’Utöya semblait s’inscrire dans la même mouvance, une assertion qui demanderait cependant à être nuancée.

SP : Y-a-t-il un autre personnage dont vous aimeriez parler ?

ER : Je n’ai encore jeté mon dévolu sur personne.

SP : Autour de quel ouvrage aurons-nous le plaisir de nous retrouver prochainement ?

ER : Le Chemin de la trahison ayant demandé une longue période de préparation, ce sera plutôt une œuvre de fiction. Mais, de toute façon, ce sera un plaisir partagé.

Merci Eric Eydoux de m’avoir consacré du temps pour répondre à mes questions.

Message du traducteur Eric Boury sur facebook : » Eric fait partie de ceux qui m’ont initié aux plaisirs et difficultés de la traduction au département de langues nordiques de l’université de Caen entee 1985 et 1988. »