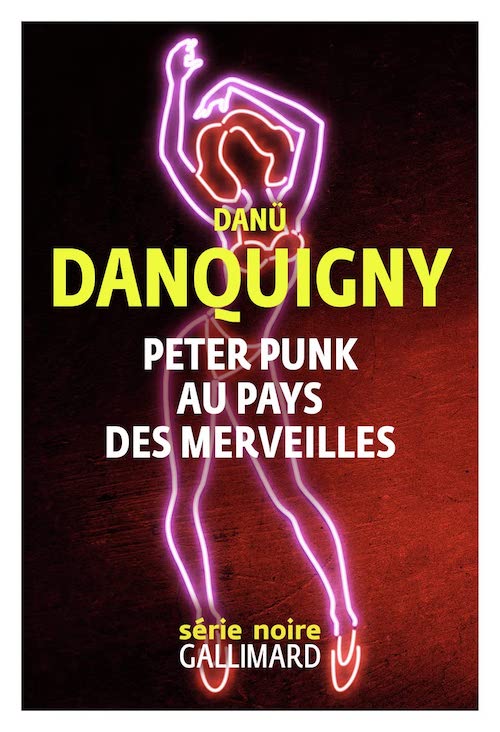

Rencontre avec Danü Danquigny autour de ses romans « Peter Punk au pays des merveilles », à la Série Noire aux éditions Gallimard) et « Les aigles endormis » (Folio Policier)

Sophie Peugnez : Avant que l’on se plonge dans vos romans, j’aimerai que l’on fasse connaissance, que l’on revienne en quelques mots sur votre parcours et sur votre nom qui est une vraie invitation au voyage (pseudo ?)

Danü Danquigny : Mon prénom, en fait, n’est pas si exotique que ça. Mes parents étaient piqués de culture celtique. Danü est le nom d’une vieille divinité gaélique, une déesse, en fait.

Pour le reste, j’ai eu la chance (et l’envie) d’avoir un parcours assez peu linéaire. Adolescent, je me voyais bien prof, mais plus tard, quand la maturité et un peu de rides m’auraient rattrapé. En attendant, je voulais être aventurier, ou détective privé, parce que je trouvais ça romanesque. J’ai fait un peu flic, pour voir comment ça se passait, j’ai fréquenté les bancs des facs de droit et de psycho-criminologie, et je me suis installé comme enquêteur privé. J’ai fouiné dans la misère du monde pendant pas loin d’une dizaine d’années, et j’ai eu envie de changer d’air. Je me suis reconverti dans le tourisme, par la petite porte (parce que quand on a trente-cinq ans et le genre de bagage que j’avais, un ami RH m’a expliqué que ça donnait un CV anxiogène), et j’y suis resté, parce que l’ambiance était agréable, les collègues sympas et les horaires compatibles avec une vie de famille et l’activité d’auteur.

Bon, et puis quelques rides sont arrivées, j’ai passé le CAPES, et je suis devenu prof de français, à 45 ans, comme prévu.

Entretemps, j’ai eu des enfants, j’ai écrit quelques nouvelles et deux romans.

SP : Dans « Les aigles endormis » Danü on découvre le destin d’Arben en Albanie sous le régime très dur d’Enver Hoxha même après la chute de ce dernier et comment votre héros est pris dans une spirale.

Un des éléments qui m’a frappé dès le début de vos romans c’est le portrait de la police.

« Concentrés sur leur partie aux enjeux improbables, braillant chaque fois que la pièce tombait, ils ne les virent pas arriver. Au coin de la rue, derrière eux, enveloppés sur leurs épaisses pelisses, deux policiers broyaient la neige sous leur chaussure à clous. Je crois avoir voulu les prévenir. Le froid, la peur, quelque chose m’a retenu. » extrait de « Les aigles endormis ». On est loin de l’image du policier qui résout les enquêtes, qui protège (comme dans la littérature française, anglosaxonne), la police est réellement source de danger ?

Oui et non. J’ai servi dans la police moi-même, et ça reste un métier d’utilité publique pour lequel je garde une forme de respect. En revanche, dans Les Aigles Endormis, la scène se situe au pire moment de la dictature. Dans l’Albanie des années soixante-dix/quatre-vingt, la police était omniprésente et effrayante. On vous envoyait en prison ou aux travaux forcés pour rien : un regard de travers, un mot maladroit, tout était bon. J’ai lu quelque part que pas loin de la moitié des albanais ont eu maille à partir avec la police à cette époque, qu’ils soient « simplement » allés en garde à vue où qu’ils aient passé des années en prison. Et le danger ne venait pas que de la police d’ailleurs. Un voisin, un beau-frère, un collègue, n’importe qui pouvait vous dénoncer.

SP : Desmund Sasse (dit Peter Punk) sort à peine de prison et la police lui tombe dessus pour le mettre en garde à vue pour complicité de meurtre. Fatigué de toute cette agitation, il va se poser dans un appartement situé au dessus d’un bar. Et l’affaire l’entrainera vers l’établissement au pays des merveilles.

Et dans Peter Punk au pays des merveilles, Danü Danquigny votre flic Monigote n’est pas forcément mis à son avantage (de grosses perles de sueur collé sur son front, le petit lieutenant). Vous aviez envie de vous moquer gentiment d’une partie de la police ?

Monigote, il incarne un peu le nouveau management qui s’installe partout dans le service public, celui qui a tellement bien fonctionné chez Orange il y a une vingtaine d’années, provoquant des maladies, des burn-out, des vagues inédites de suicide, pour un résultat économique plus que douteux,. Il est plein de morgue et de mépris. Monigote, c’est aussi le diktat de la case à cocher contre le travail de fond, c’est le fumiste qui refuse de prendre une plainte pour garder des stats raisonnables, c’est un type qui gère les affaires criminelles comme un stock de brosse à chiottes où de sèche-cheveux dont il faut se débarrasser, qui est passé du contrat de vente à la procédure plus ou moins bien ficelée ou tout est bon pour expédier un dossier. Ça n’est pas vraiment nouveau, mais je ne crois pas me tromper en disant que le phénomène a empiré ces dernières années.

J’ai encore quelques amis dans la police, et je ne tire pas dans le tas en disant ça. Une grosse majorité des flics essaie de faire son boulot le mieux possibles, dans des conditions intenables. La dérive est systémique, et Monigote est, à mes yeux, l’incarnation de l’un des problèmes majeurs du fonctionnement policier. On trouve ce genre de types à tous les postes, dans tous les milieux. Ils viennent avec l’arrogance de celui qui va faire des étincelles, ils sont infects avec leurs subalternes et obséquieux avec leurs supérieurs, ils font assez de bruit pour décrocher une promotion rapide, et s’ils sont assez habiles, ils l’obtiennent avant que leurs fameux coups d’éclat ne se transforment en pétards mouillés que l’institution est plus ou moins obligée de couvrir parce qu’elle les a validés… Poussé à son paroxysme, ça aboutit à des abrutis qui siègent au plus au niveau et qui jouent aux apprentis sorciers avec la puissance de feu d’une institution régalienne.

SP : Il y a la fois le danger mais aussi la corruption. Danü c’est terrible de voir Arben à qui ses parents voulaient payer des études, qui avaient des rêves, se laisser happer par ce pays qui bouge et même tant détruit ses habitants. Elle est inéluctable ?

Lui le pense en tout cas. Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit d’inéluctable. Arben vit des choses difficiles, mais au fond, il se laisse entraîner avec une certaine complaisance. Et heureusement, sinon, il n’y aurait pas d’histoire. Du moins pas celle que je voulais raconter. J’ai toujours été fasciné par la manière dont Goodis plante des personnages viscéralement attirés par le caniveau. Tirez sur le pianiste ou Sans espoir de retour sont des bouquins d’une noirceur rarement égalée, pas parce qu’ils sont gores ou que l’auteur joue la surenchère, mais car on y suit à chaque fois un type brillant, plein d’avenir, qui fout tout en l’air à la première occasion, et qui trouve encore le moyen de creuser quand il est au fond du trou.

SP : Grâce à vous on redécouvre des pans de l’histoire que l’on connaît parfois peu, mal , voir pas du tout. Je pense notamment à Enver Hoxha dans les aigles endormis. C’est capital pour vous de dévoiler ces faits ? Quelles ont été vos sources ?

L’Albanie est un pays superbe, que j’ai la chance de connaître pas trop mal, pour des raisons personnelles. Je m’y rends régulièrement depuis dix-huit ans et je l’ai vu évoluer. J’y ai des amis, des proches. C’est aussi un pays qui a sa part d’ombre, et je me suis longtemps dit qu’avec son histoire torturée et méconnue, il y avait là une histoire à raconter. J’ai mis beaucoup de temps à le faire, pour tout un tas de raisons plus ou moins bonnes. D’avoir attendu si longtemps, c’est peut-être ce qui m’a permis d’accumuler une matière brute glanée par fragments au fil des jours et des soirs, sur un coin de table ou dans des arrières salles de café.

Ce qui s’est passé pendant le régime relève presque de l’inconcevable pour un occidental bien nourri. L’endoctrinement, la coupure au monde, la peur omniprésente, ce degré d’oppression, l’idée que plusieurs millions de personnes vivaient coincés dans les replis de la folie paranoïaque d’un seul homme, que chaque mot prononcé ou même suggéré peut vous valoir, à vous et votre famille, la destruction, l’internement ou le plomb.

Mais ce qui m’intéressait plus encore, c’est l’effet d’échelle. L’Albanie est un petit territoire, grand comme la Bretagne, au relief rocailleux où l’on ne peut regarder nulle part sans se prendre les yeux dans des montagnes. Les habitants voyageaient peu d’une ville à une autre. Pour beaucoup, l’univers se réduisait à une ville et quelques villages aux alentours. Tout le monde se connaissait plus ou moins de vue. Alors qu’ici, face au dysfonctionnement sociaux, on a l’impression de se heurter à un ventre mou et impersonnel, là bas, le système est incarné. La corruption, le détournement, les ignominies ont des visages et des noms, ceux d’un voisin ou d’un ancien camarade de classe. J’y ai trouvé cette universalité de village décrite par Tolstoï.

SP : Dans Peter Punk au pays des Merveilles, Desmund Sasse à peine sorti de prison, découvre les troubles qui secouent sa ville, des CRS font face aux manifestants, des gilets jaunes. Vous aviez envie dans ce roman d’explorer les troubles qui secouent notre société aujourd’hui ?

Au-delà des violences policières, liées à un changement de doctrine où la désescalade a cédé la place à un volonté d’écraser toute forme de contestation, j’avais surtout le désir de montrer l’incapacité à s’entendre dans le bruit. Le monde est en train de craquer. Les hôpitaux, les écoles, les tribunaux sont saturés, en sous effectifs, ils n’arrivent plus à assurer leurs missions de service public, mais on persiste à fermer des lits, à supprimer des classes, à gérer les effectifs à grands coups de tableurs, comme on pilote les commandes de trombones ou de ramettes de papier, parce qu’il faut faire des économies sur tout ce qui ne rapporte pas immédiatement, parce qu’on est devenus incapables d’assumer le fait que certains investissements n’ont pas à être rentables à court terme. Et quand la grogne monte, on oppose les malheurs des uns à ceux des autres, les difficultés des restaurateurs aux souffrances des personnels, la détresse des manifestants au désordre républicain.

Dans un salon, récemment, j’ai été très touché par la visite d’un policier, un type qui a fait toute sa carrière en PJ. Il a beaucoup aimé Peter Punk – dont on a parfois dit qu’il était anti-flic – parce que, justement, il n’était pas binaire, ni manichéen. Eux aussi vivent mal ce moment, et le malaise policier ne sera pas éteint par les primes qu’on leur lâche pour qu’ils se dressent entre une population malmenée et des politiques de plus en plus brutales.

Mes histoires se passent dans la rue, à vue d’hommes et de femmes qui subissent et constatent les répliques du diktat de l’algorithme et du reporting chiffré.

SP : Est-ce que pour la fiction vous transformez le réel ? Est-ce que par moment vous avez besoin de pousser le curseur (ou l’inverse) ?

Il faut parfois forcer le trait, pas pour transformer, mais pour concentrer le réel. C’est pour cette raison que j’ai choisi une petite ville, que j’ai fait cohabiter des évènements qui temporellement, sans être éloignés, sont bien distincts : les grands mouvements sociaux et la crise sanitaire. Avec le personnage de Desmund Sasse, j’ai un principe, que j’ai emprunté à la tragédie, celui de la règle des trois unités. Un jour, un lieu, un acte. Le reste du temps, entre deux nuits infernales, on ne sait pas ce qu’il fait, ce qu’il vit. Ce qui chez certain suffirait à remplir une vie lui tombe dessus dans un bref laps de temps. Dans les Aigles endormis, j’ai rempli l’existence d’un seul homme des expériences et tragédies de plusieurs. Il ne s’agit pas de tordre le cou à la vérité, mais de la faire émerger d’une manière plus saillante.

SP : Vos personnages féminins sont loin d’être des anges : troublante Elise, protectrice, dangereuse, détective un peu border-line… Il y a la fois une vraie évolution des personnages féminins dans les romans policiers et je pense que vous vous amusez aussi à troubler le lecteur (le droit de se faire soit même justice ?

Alors il y a deux choses bien distinctes dans cette question. James Ellroy a écrit quelque part que le roman noir est rempli de sales types et de pauvres filles. C’est tout à fait vrai, et c’est en même temps un poncif du genre. Rien n’empêche d’y croiser de vilaines garces et de pauvres types, et un monde entier d’entre deux. À vrai dire, le personnage d’Élise n’a pas été créé pour échapper à un stéréotype. Elle appartient à l’univers de Morclose depuis un bon moment déjà, elle y évolue en propre, et son chemin croise celui de Desmund Sasse. Elle existait avant lui, elle existera après.

Ce qui est juste, en revanche, c’est qu’effectivement, elle n’est pas un ange. D’ailleurs je ne pense pas qu’un seul des personnages de cette histoire le soit. Ils ont tous franchi la ligne à un moment ou à un autre. Ça ne fait pas forcément d’eux des salauds, d’ailleurs, mais des êtres faillibles, humains, éloignés de stéréotypes manichéens pour lesquels le monde serait en noir et blanc. En fait de roman noir, on devrait parler de roman gris…

SP : Les familles « classiques » vs la famille de cœur. Les mariages arrangés étaient inéluctables en Albanie ? Seuls les amis pouvaient être choisis ?

Et encore, ça n’est pas vraiment certain. Comment devient-on ami avec une personne dont on ne sait pas si elle va aller livrer vos états d’âmes au premier commissaire politique venu ?

En ce qui concerne les mariages arrangés, ils n’étaient pas inéluctables, non, mais fréquents. La famille s’occupait de vous trouver un mari, ou une épouse. Une sorte d’appli de rencontre avant l’heure…

SP : Un rapport avec son épouse un peu spécial : la femme d’Arben le pousse à quitter l’Albanie car elle craint le pire mais on a un véritable doute sur les sentiments qu’il lui porte et si il est vraiment prêt à fuir ?

On devrait toujours douter, par réflexe. Arben est un personnage compliqué, il voit le monde à travers la lunette déformante de son propre désespoir. C’est le genre de regard qui abîme beaucoup celui qui observe et celui qui est à l’autre bout des yeux.

Quant à savoir s’il est prêt à fuir, si l’on sait dès le début de l’histoire qu’il a fini par le faire, on découvre tout ce qu’il a fallu pour qu’il y arrive.

« Cette ville me tuera un jour ou l’autre. En attendant la douce cité de Morclose se contente de me démontrer le panel de vexations et de brimades qu’elle est prête à dispenser à ceux qui en valent la peine, à la cohorte de riens qui peuple ses entrailles et dont j’ai le déshonneur d’être rejeton presque anonyme ». « Au cœur de la vieille ville, la petite place est en train de muséifier. A une époque pas si lointaine, on trouvait ici un cinéma porno et un peu plus loin un bar à hôtesse aux seins nus et un troquet où on jouait sérieusement au poker. J’ai vu des types perdre leur salaire, et même leur bagnole, dans ce tripot. Aujourd’hui ils ont fermé et la ruelle s’est garnie d’une boutique bio où je ne mets les pieds que pour m’offrir de temps à autre une bouteille de whisky paysan, d’un tatouer aux horaires aléatoires et d’un échafaudage massif. » « Cette ville me tuera. Et si ce n’est pas pour maintenant, je sais que ça viendra. » Pourquoi Danü avoir fait le choix de changer le nom de la ville ?

Il faut savoir que les premières mésaventures de Desmund Sasse se passaient dans la bonne ville de Rennes. En travaillant sur Peter Punk, il était évident que la ville avait son propre pouls, une voix, un souffle, en un mot, qu’elle était un personnage à part entière de l’histoire. De fait, ça devenait compliqué pour moi de travestir Rennes pour qu’elle colle à l’histoire et à l’ambiance. Et pour tout dire, c’est même quelque chose qui m’a bloqué un certain temps. Puis je me suis dit qu’après tout, dans une fiction, les personnages étant fictifs, ils pouvaient bien l’être tous. Et Rennes est devenu Morclose, ce qui m’a libéré d’un certain nombre de contraintes, m’a permis d’ajouter une dimension fantasmatique et intemporelle à ses ruelles, de lui ajouter un port qu’on ne voit pas, mais qui est là, quelque part. Par ailleurs, je suis attaché à une urbanité qui est en train de disparaître. Les bancs publics sont de moins en moins nombreux, et ils sont cassés pour une bonne partie d’entre eux, les squares sont moins fleuris et n’abritent plus que des jeux pour les enfants ou des équipement de street workout sur des terrains poussiéreux, les bouquinistes rendent l’âme, les petites boutiques cèdent la place aux grandes enseignes, les troquets aux pubs et aux bars lounge, les bistrots aux restos fusion food. On ne s’arrête plus en ville, on y passe. On ne s’abrite plus dans la salle d’un bar, on s’expose sur les terrasses.

Morclose subit aussi ces outrages, mais peut-être un peu moins vite. Je suis sûr qu’en cherchant bien, on peut encore y trouver une cabine téléphonique. À pièces.

SP : Les bars aussi sont de véritables refuges dans vos romans (ce sont des lieux où vous travaillez, vous observez le monde ?) : « Chez Marv » « Au Pays des Merveilles »

Ce sont des endroits que j’ai beaucoup aimé, du troquet concert au petit café de quartier qui brasse le chômeur qui flâne, les ouvriers du chantier d’à côté, le général à la retraite, les parents qui viennent de déposer leurs mômes, l’étudiant qui sèche un cours, le cadre qui fait un break. Et à part général à la retraite, j’ai en plus été chacun de ces types, à un moment ou à un autre. C’est un microcosme où se passe plein de choses. On peut régler ses affaires, trouver un concert, tomber amoureux, essuyer une larme, lire un livre, se saouler jusqu’au petit matin une fois le rideau tombé… J’ai écrit les Aigles endormis à la terrasse d’un café en bas de chez moi, tous les jours, avant d’aller chercher les enfants à l’école. Paradoxalement, Peter Punk, qui leur fait la part belle, n’a pas pu être écrit dans les mêmes conditions, rapport à des horaires différents et à une crise sanitaire qui a bouleversé pas mal de choses…

Et puis, le zinc, c’est un lieu commun du roman noir, celui de la rencontre discrète, du mélange, de l’excès à portée de main.

SP : Danü Danquigny, quels sont vos projets ?

Je travaille activement à une suite de Peter Punk. L’histoire se passera toujours à Morclose, toujours sur un laps de temps très court. Il devrait sortir en 2023. À côté de ça, j’ai quelques autres projets, plus ou moins avancés, que j’aimerais voir aboutir. Je participe également à deux salons prochainement : Noir sur la ville, à Lamballe, au mois de novembre et le Coquelicot Noir à Nemours au mois de janvier.

SP: Merci à vous Danü Danquigny.

Merci à toi, Sophie ZoneLivre !

Crédit photo : Maryan Harrington