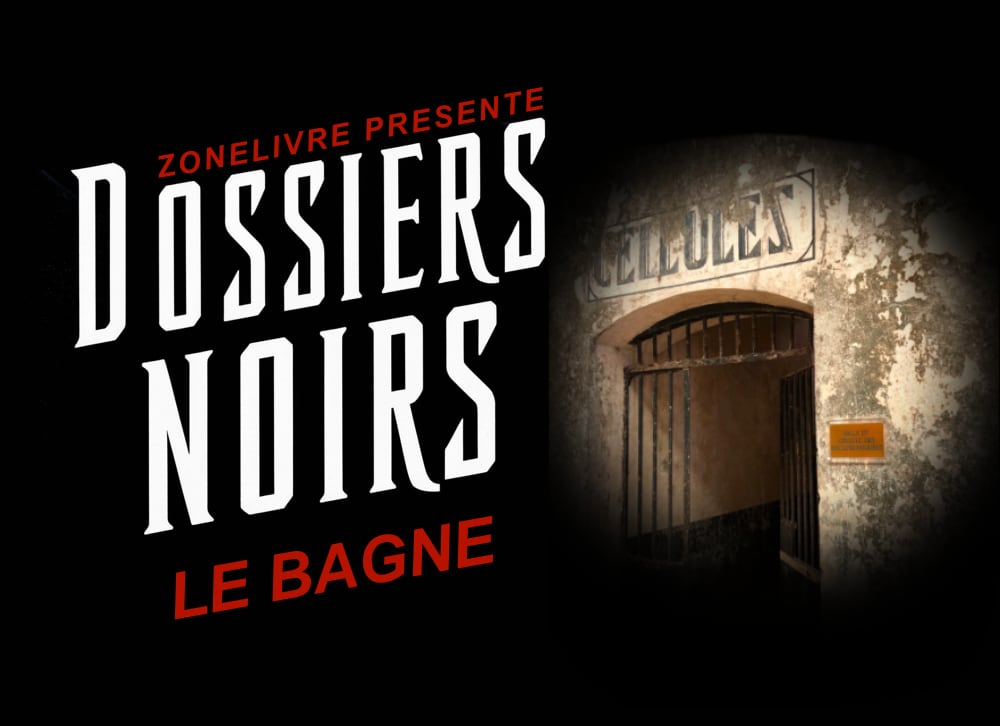

Le Bagne : Un lieu d’horreur et de rédemption

Le Bagne, cette institution pénitentiaire aux contours sombres, a marqué l’histoire criminelle et sociale des siècles passés. D’abord associé aux transports vers les colonies et aux travaux forcés, il est souvent perçu comme un lieu de punition extrême où les détenus étaient condamnés à des conditions de vie insoutenables. Pour le programme Les Dossiers Noirs, cet article explore l’histoire, les réalités et les récits de ceux qui ont été liés à ces établissements.

Origines et Fonctionnement du Bagne

Dès le XVIIe siècle, la France a commencé à envoyer des prisonniers dans des colonies lointaines, principalement en Guyane, où ils étaient condamnés aux travaux forcés. Ce système a été formalisé avec la création du Bagne de Toulon en 1748. Le but était simple : déporter les criminels et les maintenir loin de la société tout en les exploitant comme main-d’œuvre pour des projets de colonisation ou de développement.

Les conditions de vie dans ces bagnes étaient particulièrement sévères. La surpopulation, la malnutrition, les maladies et les châtiments corporels étaient monnaie courante. Les prisons étaient souvent situées dans des endroits isolés, comme les îles du Salut en Guyane, où la mer agitait une frontière entre les détenus et tout espoir de rédemption.

Le Fonctionnement du Bagne : Une Institution de Souffrance et de Travail Forcé

Le fonctionnement du Bagne repose sur une organisation rigoureuse et brutale, où les détenus étaient non seulement punis pour leurs crimes, mais également soumis à un système de travail forcé et à des conditions de vie extrêmes. La déportation dans les bagnes, qu’il s’agisse des célèbres bagnes de Guyane, de la Nouvelle-Calédonie ou des îles du Salut, a été une forme de mise à l’écart systématique, et ce, jusqu’à la fermeture officielle de ces établissements dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais derrière cette image de prison à ciel ouvert se cache un mécanisme bien huilé, destiné à « casser » la volonté des détenus tout en les utilisant pour des travaux d’utilité coloniale ou militaire.

1. La Sélection et la Transport des Prisonniers

Le processus de transport vers les bagnes commençait souvent par une condamnation à la déportation, imposée à certains criminels jugés indésirables par la société. La déportation ne se limitait pas aux criminels de droit commun ; elle incluait également des opposants politiques, des « révolutionnaires », et des réprouvés sociaux. Une fois condamnés, les prisonniers étaient souvent transférés à un centre de rassemblement, tel que le port de Toulon, avant d’être embarqués sur des navires vers les colonies pénitentiaires.

Le voyage, qui pouvait durer plusieurs mois, était une épreuve en soi. Les conditions de transport étaient épouvantables : les détenus étaient entassés dans des cales insalubres, avec peu de nourriture, d’eau, et des conditions d’hygiène déplorables. Beaucoup mouraient en mer avant même d’atteindre leur destination.

2. L’Arrivée au Bagne et la Séparation

À leur arrivée, les prisonniers étaient souvent immédiatement séparés en fonction de leur statut social et de la nature de leur crime. Les condamnés les plus « dangereux », ceux jugés incorrigibles ou irréductibles, étaient placés dans des quartiers de haute sécurité. La séparation des hommes et des femmes était également stricte, et souvent, les familles étaient dispersées dans différents bagnes, loin les unes des autres.

Les prisonniers étaient enregistrés et immédiatement soumis à un « rituel » de dégradation : on leur rasait la tête, on les marquait de numéros, et on les faisait porter des tenues dégradantes. Cette dépersonnalisation visait à les effacer de toute humanité, en les transformant en « unités de travail ».

3. Le Travail Forcé : Une Exploitation Inhumaine

Une fois installés, les prisonniers étaient affectés à des travaux forcés. Selon les bagnes, ces travaux pouvaient inclure des tâches de construction, de défrichage, de transport de matériaux, ou de travail dans les plantations. En Guyane, par exemple, les prisonniers étaient souvent envoyés sur les sites de construction de routes, où ils devaient défricher des terres infestées de maladies tropicales. Les conditions de travail étaient cruelles, avec des journées interminables sous un soleil de plomb, sans pauses, et des peines de fouet pour ceux qui osaient faillir à leur tâche.

Le travail était conçu non seulement pour punir, mais aussi pour faire de chaque prisonnier une « main-d’œuvre utile », en particulier pour la colonisation et l’exploitation des ressources naturelles des territoires. Le système reposait sur un équilibre fragile entre la souffrance infligée et l’utilité de la force de travail qu’il générait.

4. Les Conditions de Vie : Un Enfer Quotidien

Les conditions de vie dans les bagnes étaient un prolongement de l’humiliation. La surpopulation était un problème constant, les prisons étaient souvent insalubres et mal équipées, et les soins médicaux étaient rares et insuffisants. Les maladies comme le paludisme, la dysenterie, et les infections cutanées se propageaient rapidement, et des milliers de prisonniers mouraient avant d’avoir purgé leur peine. En Guyane, par exemple, la mortalité des détenus était extrêmement élevée. La chaleur accablante, les insectes et la malnutrition faisaient des ravages dans les rangs des détenus.

Les peines étaient longues, souvent à vie, et il n’était pas rare que les prisonniers ne voient jamais la liberté. Les évasions étaient rares, car le contrôle exercé par les gardiens était total, et les fugitifs étaient traqués sans relâche. De plus, la tentation d’une révolte était toujours présente, mais les représailles étaient systématiques et brutales.

5. Les Révoltes et Résistances

Bien que les prisonniers soient réduits à un état de servitude presque total, des révoltes ont parfois éclaté dans les bagnes. Ces émeutes étaient souvent motivées par l’intolérance des conditions de vie et par l’espoir de voir leur souffrance reconnue. L’une des révoltes les plus célèbres est celle des détenus du Bagne de Toulon en 1911, qui ont tenté de s’évader en sabotant les moyens de transport. Toutefois, ces révoltes étaient rarement couronnées de succès. Elles étaient souvent écrasées avec une violence inouïe, les instigateurs étant soumis à des punitions sévères.

Dans les récits littéraires, les personnages en quête de liberté au sein de ce système pénitentiaire sont souvent des symboles de résistance. Même si l’évasion semblait impossible, la survie devenait une forme de rébellion, et de nombreux prisonniers ont trouvé des moyens de maintenir leur dignité face à l’inhumanité du système.

6. La Fin du Bagne et de la Déportation

La déportation vers les bagnes a pris fin au début des années 1950, avec l’abolition des bagnes coloniaux. La dénonciation des conditions de vie dans les bagnes, l’évolution des mentalités et les pressions internationales ont conduit à la fermeture progressive de ces établissements. Le dernier bagne, celui de Guyane, a été fermé en 1953. Aujourd’hui, les bagnes sont des lieux de mémoire, souvent transformés en sites touristiques, où les vestiges de cette époque sombre servent de rappel à l’histoire des déportés et à l’injustice qu’ils ont vécue.

Les récits de ces bagnes continuent d’inspirer la littérature, en particulier dans les genres du roman noir et du roman historique, où les auteurs s’efforcent de capturer l’horreur de ces lieux tout en soulignant les luttes humaines pour la survie et la rédemption. Le Bagne reste un symbole de la cruauté et de l’exploitation humaines, mais aussi de la résistance de l’esprit face à l’oppression.

Les Symboles du Bagne

La révolte, le désespoir et l’enfermement mental sont des thèmes centraux dans les récits associés au Bagne. C’est aussi un lieu où la notion de rédemption, ou du moins de survie, devient un combat constant. La violence systématique, tant physique que psychologique, se mêle à une perte de l’humanité, transformant le détenu en un « fantôme vivant », perdu dans un système oppressant. Mais, paradoxalement, il a aussi été un lieu de résistance, où certains détenus ont trouvé des moyens de survivre ou de s’évader, et même d’affronter leur destinée avec dignité.

Le Bagne et la Littérature

Le thème du Bagne, avec son mélange de cruauté et de résistance humaine, a inspiré de nombreux écrivains, notamment dans le genre du roman noir. Les œuvres littéraires mettant en scène les bagnes ont non seulement servi à dénoncer l’inhumanité du système pénitentiaire, mais elles ont aussi été le terreau fertile de récits fascinants de survie, de rébellion et de quête de justice.

Voici quelques romans en rapport avec le thème du Bagne, qui incarnent l’esprit de révolte et d’isolement :

- « Papillon » (1969) de Henri Charrière Ce classique de la littérature carcérale raconte l’histoire autobiographique de Henri Charrière, surnommé « Papillon », qui fut condamné à la déportation en Guyane française. Son récit est l’un des plus célèbres concernant la vie dans les bagnes de Guyane, mettant en lumière les conditions de vie terrifiantes et la volonté de survie de l’auteur.

- « Seznec : le bagne » de Denis Seznec Un récit à deux voix, un dialogue émouvant entre Guillaume Seznec et son petit-fils pour dire toute la souffrance d’un innocent plongé dans les horreurs et les ignominies du bagne.

- « Le bagne des Enfants » de Christophe Besler Fondée en mai 1880 dans une ancienne prison politique, la colonie agricole et maritime de Belle-Île-en-Mer accueille des adolescents âgés entre 13 et 21 ans… Des jeunes ayant été acquittés par la justice en raison de leur absence de discernement et des jeunes justiciables condamnés à des peines de 6 mois à 2 ans d’incarcération.

- « Au pays du crime » de Jean-Baptiste Delfaut Ces mémoires, écrites vers 1890, offrent un témoignage sur la vie des forçats en Nouvelle-Calédonie, bien que l’authenticité de certains récits soit débattue.

- « De soleil et de silences – Histoire des bagne de Guyane » de Danielle Donet-Vincent Cet ouvrage retrace l’histoire des bagnes de Guyane, accompagné d’une riche iconographie issue des archives des Jésuites et de fonds privés.

- « Au bagne » (1924) de Albert Londres Ce roman est un témoignage marquant sur les souffrances des déportés dans les bagnes coloniaux français. Albert Londres, l’un des plus grands journalistes et écrivains de son époque, a voyagé en Guyane pour enquêter sur la réalité des bagnes et offre à travers son livre un regard critique sur ce système.

- « Les Enchaînés » de Franck Chanloup Ce roman raconte la vie de Victor, injustement condamné pour meurtre et envoyé au bagne de Nouvelle-Calédonie à la fin du XIXᵉ siècle. Il y découvre les dures réalités de la vie des bagnards et lutte pour sa survie et sa réhabilitation.

- « Zacharie Blondel, voleur de poules » de Philippe Cuisset Inspiré de l’histoire réelle d’un bagnard en Nouvelle-Calédonie, ce roman donne la parole à ces hommes réduits en esclavage légal, explorant leur humanité face à l’adversité.

- « Jetés aux ténèbres » de Sandrine Berthet Ce roman dépeint l’exil des communards en Nouvelle-Calédonie après la Commune de Paris, mettant en lumière leur lutte pour survivre et conserver leur dignité dans des conditions extrêmes

Le Bagne dans le Roman Policier

Le Bagne a également joué un rôle crucial dans la fiction policière, où les auteurs se sont intéressés non seulement aux récits de prisonniers, mais aussi aux mystères qui en découlaient. Le Bagne, avec ses secrets, ses évasions, et parfois ses meurtres mystérieux, a souvent été le théâtre de thrillers sombres, où la recherche de la vérité s’accompagne de découvertes macabres. L’univers du Bagne, entre le réalisme et le noir, a nourri nombre de récits qui explorent les déviances sociales, la répression et les injustices de l’époque.

Le Bagne dans le Roman Policier : Un Lieu de Punition et de Mystère

Le thème du Bagne dans le roman policier est l’un des plus fascinants, car il allie l’histoire de la criminalité, la souffrance humaine et les récits de mystères ou de rédemption. Le Bagne, ce lieu de punition extrême, de souffrance physique et psychologique, est devenu un terrain fertile pour de nombreux auteurs, qui y ont exploré des histoires de révoltes, de mystères criminels et de luttes pour la survie. Dans le cadre du roman policier, le Bagne n’est pas seulement un lieu de déportation, mais souvent le théâtre d’intrigues où les personnages, prisonniers ou gardiens, se retrouvent enfermés dans un système plus grand qu’eux, propice à la noirceur et à la complexité morale.

1. Le Bagne comme Lieu de Dégradation et de Révolte

Dans de nombreux romans policiers, le Bagne est un lieu où les personnages, souvent des criminels ou des innocents piégés, sont confrontés à une répression violente et à un environnement déshumanisant. C’est l’enfermement extrême qui façonne l’intrigue, car les personnages, tout comme les prisonniers historiques, doivent se battre pour leur dignité, leur survie, ou pour prouver leur innocence.

2. Le Bagne comme Métaphore de l’Injustice et du Crime

Certains romans policiers utilisent le Bagne comme une métaphore de l’injustice sociale et de la criminalité institutionnalisée. L’univers carcéral devient un décor propice pour questionner les limites de la loi, la moralité des institutions et les notions de culpabilité et de rédemption.

3. Les Mystères du Bagne : Enquêtes et Disparitions

Les mystères liés au Bagne dans les romans policiers sont souvent marqués par des disparitions, des meurtres inexpliqués, ou des complots internes. Dans un environnement aussi hostile et clos, il n’est pas rare que les intrigues policières tournent autour de meurtres mystérieux, d’évasions spectaculaires, ou de luttes de pouvoir entre détenus et gardiens. Le Bagne devient ainsi un lieu propice à l’émergence de drames humains, où l’enquêteur, qu’il soit un prisonnier ou un extérieur, tente de démêler les fils d’une vérité enfouie.

4. Le Bagne dans le Roman Noir : Une Exploration des Profondeurs Humaines

Le roman noir s’intéresse de près aux mécanismes de la dégradation humaine, qu’elle soit physique, morale ou psychologique. Le Bagne, avec son système d’oppression et de souffrance, devient un lieu où les personnages sont poussés dans leurs derniers retranchements. Ces romans font souvent écho aux réalités de l’époque où ils ont été écrits, avec une forte critique sociale et une exploration des limites de la justice.

5. L’Évasion : Une Thématique Récurrente

L’évasion des bagnes est un thème récurrent dans les récits policiers. Le roman policier s’intéresse à la fois aux conditions de vie extrêmes qui poussent à l’évasion, et aux mécanismes qui sous-tendent ce désir de fuite. Le Bagne devient ici un microcosme de la lutte pour la liberté face à un système répressif, et les enquêtes qui en résultent ajoutent souvent une dimension de suspense.

Conclusion

Le Bagne, malgré sa disparition en tant qu’institution officielle, continue de hanter les mémoires et d’inspirer la littérature. Son empreinte dans les récits noirs, policiers et littéraires témoigne de la lutte contre l’injustice et de la survie dans des conditions extrêmes. Ce lieu, où l’espoir semblait s’éteindre, nous rappelle que même dans les pires situations, la quête de liberté et de dignité humaine demeure.