Mise à jour : novembre 2017

La Police Scientifique fascine, suscite des fantasmes et des interrogations. Le grand public a pris notamment conscience de son existence à travers des séries TV comme « Les Experts ». Ce dossier veut creuser ce thème, s’ancrer dans le réel, revenir à ses origines, au travail de Bertillon et de ses confrères. Nous vous proposons, aussi, une sélection d’ouvrages et de liens pour poursuivre cette immersion.

Nous remercions Pierre PIAZZA maître de conférences en Science politique à l’Université de Cergy-Pontoise pour sa précieuse collaboration à ce dossier.

Police scientifique : Quelques éléments historiques

L’analyse méthodique des traces laissées par les criminels et délinquants sur les lieux de leurs forfaits se développe significativement à la fin du XIXe siècle. Pourtant, elle s’ancre dans des pratiques remontant au Moyen-Age et s’appuie sur certains procédés dont l’histoire reste le plus souvent méconnue. Je vous propose de découvrir cette histoire presque aussi passionnante qu’un bon polar…

Les chasseurs du Moyen-Age

La recherche d’indices, de traces et d’empreintes est une pratique héritée des chasseurs médiévaux. En effet, la chasse, au Moyen-Age, suivait un protocole très précis. Dans un premier temps, le chasseur devait observer attentivement son environnement pour y détecter des traces. Ensuite, grâce à son expérience, il cherchait à identifier l’animal à l’origine des traces relevées. Puis, il tentait de dresser un signalement le plus précis possible : l’espèce, le sexe mais aussi, dans les cas les plus favorables, son poids, son allure et son âge.

On peut notamment renvoyer en la matière au très intéressant article intitulé « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice » publié par l’historien italien Carlo Ginzburg dans la revue Le Débat en 1980.

Cette démarche s’apparente à celle mise en œuvre par les pionniers de la police scientifique moderne dans l’exploitation des traces matérielles, à tel point que certains d’entre eux – tel André Frécon (qui soutient en 1889 à la Faculté de médecine de Lyon une thèse de doctorat de médecine sur les empreintes digitales) – se revendiquent directement de cet héritage en intégrant l’interprétation des pattes d’animaux dans leur champ de recherche. D’autres s’intéresseront aussi rapidement aux poils des animaux qui constituent – à leurs yeux – des éléments particulièrement utiles dont la connaissance et l’analyse peut s’avérer particulièrement utiles pour résoudre certaines affaires.

Les traités de chasse servent de modèle.

Edmond Locard, fondateur en 1910 du laboratoire de police technique de Lyon, rend également ainsi hommage à la logique mise en œuvre par les chasseurs en 1937 : « Si l’on veut faire remonter la filiation du policier moderne jusqu’au suiveur de traces animales, c’est dans les traités de vénerie de la Renaissance qu’il faudrait aller découvrir les grands ancêtres de Sherlock Holmes. Il est certain que l’analyse des empreintes de pas a été faite avec beaucoup plus de sagacité et de minutie par les chasseurs au temps où la chasse était un art, et le plus noble de tous, que par nos meilleurs limiers de la police contemporaine ».

Locard aurait d’ailleurs pu remonter encore plus loin dans le temps car les traités de chasse qui se multiplient à partir du XIIe siècle contiennent déjà de nombreux chapitres consacrés à l’analyse des traces de pattes d’animaux. L’un des premiers exemples de traité de chasse médiéval mentionnant l’importance de la lecture des traces de pattes du gibier est un poème anonyme, La Chace Dou cerf, écrit dans la deuxième moitié du XIIIe siècle :

« Tu reconnaîtras par le pied

Quel cerf tu dois courir.

Gros rebords du pied et large talon,

C’est ce que personne ne doit dédaigner.

S’il a les ergots gros et larges,

Tu es fou si tu y renonces. »

Afin de dresser un signalement le plus fiable possible, le chasseur averti conseille non seulement d’analyser les traces de pattes, mais aussi de ramasser les « fumées » (excréments laissés par le gibier) ou encore de repérer le « frayoir » (traces que le bois de l’animal laisse sur l’écorce des arbres lorsqu’il s’y frotte la tête) qui livre de précieuses indications sur sa taille.

Cependant, les poèmes médiévaux restent généralement encore imprécis. Par exemple, ils n’indiquent pas comment le chasseur distingue une trace de cerf de celle d’une biche. Il faudra attendre les traités rédigés au XIVe siècle pour découvrir des analyses comparatives des traces des diverses traces de gibier, ainsi que des procédures permettant de développer le sens de l’observation et de l’induction. Dans son ouvrage Le Livre de Chasse du roy Modus, rédigé entre 1374 et 1377, Henri de Ferrières explique : « Si tu veux voir les différences et apprendre à distinguer par les traces le jeune cerf de la biche et le grand cerf du jeune, et s’ils sont courables ou non, cherche à te procurer les pieds d’une biche, ceux d’un jeune cerf et ceux d’un vieux cerf bien marchant. Regarde et examine les uns et les autres et les empreintes d’abord en terre ferme, puis en terre molle. Tu verras ainsi la différence qu’il y a entre les traces et sauras bien distinguer les biches des vieux cerfs et des jeunes ».

La dactyloscopie

Jusqu’à très récemment, on croyait tout savoir sur la dactyloscopie, autrement dit sur l’étude des empreintes digitales et les systèmes de classification dont elles peuvent faire l’objet. Or, grâce à des publications scientifiques récentes, nous sommes obligés de réviser son histoire en tenant compte de la contribution de pionniers dont nous ignorions auparavant l’existence.

C’est en Asie, au VIIe siècle, que l’on trouve les premières utilisations d’empreintes digitales pour des contrats de divorce et de reconnaissances de dette pour ceux qui ne sont pas capables de signer. Alors qu’en Europe, il semble qu’elles apparaissent seulement à partir du XIIe siècle, au revers de certains sceaux de cire. Il est à noter que cette pratique consistant à apposer dans la cire la trace d’un doigt comme signe d’identité était déjà utilisée au troisième millénaire avant notre ère par les Babyloniens.

Mais c’est en Europe que paraissent les premières études de nature scientifique consacrées aux empreintes digitales et à l’importance qu’elles peuvent jouer en matière d’identification des personnes. En 1686, le médecin et anatomiste italien Marcello Malpighi publie une étude sur ces dessins sans pour cela envisager de l’appliquer aux investigations policières. En 1823, Johan Purkinje, professeur de physiologie à l’université de Breslau, en Silésie (aujourd’hui Wroclaw en Pologne), propose la première classification des empreintes digitales, mais il n’étudie par leur permanence et il ne les exploitera jamais à des fins d’identification.

Pourtant, à la même époque, les premières mentions d’une utilisation de ces empreintes dans le cadre de l’investigation criminelle font leur apparition dans les traités de médecine légale. En effet, en 1823, le toxicologue Mathieu Orfila propose de les exploiter dans les cas d’infanticide. Il incite ainsi ses collègues à examiner avec soin les traces laissées sur le cou d’un nouveau-né mort par asphyxie afin de déterminer si la mort est accidentelle ou criminelle. Cette suggestion sera reprise dans le Dictionnaire de Médecine en 1825, dont voici un extrait : « Les ecchymoses du cou devront être particulièrement étudiées sous le rapport de leur forme, afin de savoir si elles sont circulaires ou irrégulières, surtout si elles offrent des empreintes digitales, et si la peau est entière ou écorchée. On conçoit combien cette recherche est importante, puisque le fœtus peut avoir été étranglé involontairement par l’effet de la compression qu’il éprouve de la part de l’orifice utérin, ou encore du cordon ombilical ».

La méthode fera des émules un peu partout dans le monde : en Inde, dès 1857, un fonctionnaire chargé du versement des pensions, William Herschel, utilise les empreintes digitales pour identifier les fraudeurs analphabètes qui tentent de percevoir leur pensions à plusieurs reprises. Au Japon, le médecin écossais Henry Faulds, tombé par hasard sur des poteries préhistoriques portant des empreintes digitales, se met à les étudier. Ses travaux donneront, en 1880, un article fondateur dans la revue Nature dans lequel il suggère d’utiliser les traces digitales sur les scènes de crime. En réalité, il n’est pas le seul à avoir eu cette idée.

En 1840, suite à l’assassinat du politicien William Russell, retrouvé égorgé dans son lit en mai de la même année, le médecin Robert Blake Overton suggère, dans une lettre vendue aux enchères en 2012, d’utiliser les empreintes digitales des suspects afin de les comparer avec les traces relevées sur les draps et l’oreiller de la scène du crime. Les policiers suivirent ses conseils, mais, malheureusement, ne trouvèrent aucune trace exploitable. Mais l’impulsion était donnée…

Paul-Jean COULIER (1824-1890)

Qu’il s’agisse de ses travaux en physique ou de ses publications sur l’alimentation ou relatives aux applications du microscope en médecine, rien dans la production scientifique de Paul-Jean Coulier, médecin titulaire de la chaire de toxicologie et de chimie de l’école de médecine du Val-de-Grâce à Paris, n’indiquait qu’il allait apporter une contribution décisive à cette nouvelle discipline qu’est la police scientifique. Dans un article paru en 1863 dans L’Année scientifique et industrielle, Coulier évoque la possibilité d’exploiter les empreintes digitales pour identifier l’auteur de documents falsifiés. Il a en effet l’idée d’analyser des documents falsifiés à l’aide de vapeurs d’iode, employées à l’époque pour sensibiliser les daguerréotypes à la lumière. Il tire partie du fait que ces vapeurs révèlent les modifications physiques effectuées sur une surface. L’avantage de l’expérience qu’il met au point est qu’elle nécessite peu de matériel et de temps: il suffit de déposer des cristaux d’iode dans une cuvette et de la couvrir avec le document que l’on veut examiner. En 15 à 60 minutes, l’iode qui s’évapore naturellement se dépose à la surface du papier et dévoile les endroits où le faussaire a opéré des grattages ou des effacements. Dans certains cas, les vapeurs feraient même réapparaître le texte effacé ! Une telle démarche semble avoir dès le début du XXe siècle inspiré nombre d’expérimentations en matière de révélation de traces digitales sur des supports extrêmement variés.

De plus, Coulier a constaté que, sous l’effet des vapeurs, des taches étaient apparues sur le document, précisément aux endroits touchés par le manipulateur au cours de l’expérience, reproduisant avec fidélité les papilles de la peau. Conscient que ces lignes forment des motifs variés à l’infini, il en déduit qu’il « ne serait pas impossible de reconnaître à ces vestiges l’individu qui aurait touché le papier. » Il suggère alors de comparer les empreintes digitales du suspect, prises sur une feuille et révélées par les vapeurs d’iode, et les traces figurant sur le document falsifié.

Bien que le procédé de révélation des traces et la comparaison avec les empreintes d’un suspect soient tout à fait pertinent, Coulier n’a pas encore déterminé la pérennité des dessins digitaux, car il pense que ceux-ci peuvent se modifier au fil du temps. Il est vrai que cette méthode comporte des inconvénients: dans le cas où le doigt glisserait sur le document, sa trace serait alors trop confuse pour permettre une identification fiable. De plus, les empreintes révélées disparaissant plus ou moins rapidement à l’air libre, il est indispensable de les photographier dans les plus brefs délais.

Le plus étonnant est que cette découverte primordiale n’ait été remarquée ni par la police ni par la justice. À part une mention dans les Annales d’hygiène publique et de médecine légale en 1864, peu de policiers ont eu connaissance du procédé. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle pour que soient formalisés d’innombrables systèmes de classification des empreintes digitales (notamment par Francis Galton) et pour que la découverte, la collecte, l’analyse et la conservation des empreintes digitales intègrent définitivement la panoplie des pratiques des experts.

Alphonse BERTILLON (1853-1914)

Lutter efficacement contre les criminels a toujours représenté un défi pour les autorités. Au cours de l’histoire, la police a parfois entrepris de le faire en ayant recours…. À des repris de justice ! Ainsi, Eugène-François Vidocq, bagnard en rupture de ban, dirigera au début du XIXe siècle la « brigade de sûreté » (ayant pu compter jusqu’à une trentaine d’anciens condamnés) au sein de la deuxième division de la préfecture de police de Paris dont la mission consistait à rechercher certains délits (vols, escroqueries, etc.) et leurs auteurs. C’est le préfet de police Henri Joseph Gisquet qui mettra fin à de telles pratiques en instituant en 1832 un « Service de sûreté » (c’est-à-dire l’ancêtre de la police judiciaire) uniquement composé de policiers et ne pouvant plus désormais employer de repris de justice ou de condamnés libérés.

Au début de la IIIe République, le gouvernement, notamment désireux d’assainir les rues de Paris et de rendre la tranquillité à ses bourgeois, s’attaque drastiquement au phénomène de la « récidive ». Il apparaît rapidement que l’identification infaillible des délinquants et criminels constitue une condition élémentaire de la répression lors des débats qui conduisent à l’adoption de la loi du 27 mai 1885 organisant la relégation des récidivistes (ces « chevaux de retour » alors considérés comme de véritables rebus de la société) en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.L

+ d’informations sur la loi sur la relégation : https://criminocorpus.org/fr/expositions/suspects-accuses-coupables/alphonse-bertillon-et-lidentification-des-personnes-1880-1914/la-loi-de-1885-sur-les-recidivistes/

Pourtant, jusqu’au début des années 1880, les moyens déployés par l’institution policière ne lui permettent pas d’identifier chacun avec certitude. Ils passent notamment par l’introduction d’un « mouton » dans la cellule d’un prisonnier en vue de lui extorquer un maximum d’informations sur son parcours à la distribution d’une « prime de reconnaissance » aux gardiens de prison. La Préfecture de police élabore tout de même un système de fiches policières signalétiques, mais les qualificatifs qui y sont consignés sont tellement vagues que leurs performances identificatrices s’avère très faibles. Au début des années 1870, la photographie commence à être utilisée par les forces de l’ordre pour rendre ces fiches d’identification plus efficaces… Mais, les dizaines de milliers de clichés alors réalisés sous des formats peu standardisés et faisant l’objet de modes de classement insuffisamment rigoureux s’avèrent généralement peu utiles lorsqu’il s’agit d’identifier des criminels pouvant aisément changer d’identité.

Le système de Bertillon :

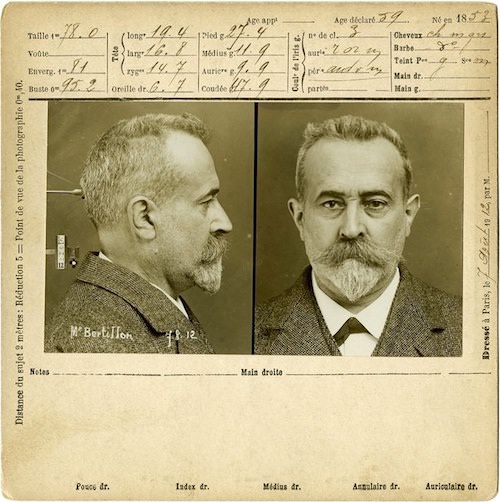

C’est dans ce contexte qu’Alphonse Bertillon, employé à la Préfecture de police de Paris pour rédiger les signalements des inculpés, conscient des lacunes des méthodes et instruments jusqu’alors utilisés en la matière, va élaborer les bases de l’anthropométrie judiciaire. Même si l’occasion lui est fournie par les circonstances de se singulariser, Bertillon n’est pourtant pas un commis « ordinaire ». En effet, issu d’une famille de scientifiques, il a de qui tenir : Achille Guillard son grand-père, passionné de statistique humaine, est l’inventeur du mot « démographie ». Son père, Louis-Adolphe Bertillon, participe, avec Paul Broca, à la création de l’École d’anthropologie de Paris. Son frère, Jacques Bertillon, président de la Société de Statistique de Paris, est l’auteur de nombreux écrits relatifs aux enjeux de la dépopulation. Son deuxième frère, Georges Bertillon, est un médecin qui publie notamment sur la question de l’avortement.

Bertillon fonde son système sur la mensuration de la tête, des bras, des pieds, etc. en respectant les observations recueillies lors de ses courtes études de médecine qu’il n’achèvera jamais. Il procède en deux étapes : les signalements et le classement. Pour établir les signalements, il part de l’observation que l’ossature humaine se fixe d’une manière à peu près absolue à partir de l’âge de 20 ans, et que le squelette humain présente une extrême diversité de dimensions d’un sujet à l’autre. Ainsi, selon lui, il est possible d’établir des signalements détaillés en prenant pour fondement certaines mesures osseuses. Pour cela, il suffit d’utiliser rigoureusement quelques outils tels qu’une toise ou des compas d’épaisseur ou à coulisse.

+ d’informations sur les mesures osseuses et les outils utilisés par Alphonse Bertillon : https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/doc/525/

Ensuite, Bertillon établit une méthode de classement rationnelle des fiches policières à l’aide des informations obtenues grâce aux mensurations car l’anthropométrie s’appuie sur une constatation vérifiée : les mesures humaines obéissent à une loi naturelle de répartition statistique. Le choix des caractères à mesurer doit être fondé sur leur non-corrélation, sur leur fixité et sur leur netteté.

+ d’informations sur les répartitions statistiques élaborées par Alphonse Bertillon : https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/doc/1801/

Au début des années 1880, Bertillon, avec le soutien du préfet de police Jean Louis Ernest Camescasse, commence l’expérience sur les prévenus amenés au Dépôt, soumis au relevé de la longueur de leur avant-bras gauche et de leur crâne. Les résultats dépassent alors toutes les attentes : en 1883 et 1884, sur 19 771 individus mensurés, 290 sont reconnus alors qu’ils tentaient de dissimuler leur véritable identité sous de faux noms. Malgré ces résultats encourageants, une partie de la presse commence cependant à s’émouvoir de pratiques considérées par certains comme susceptibles de porter atteinte à l’intimité des personnes. Bertillon se défend dans ses publications en précisant par exemple : « Nous n’avons point à examiner la question de savoir jusqu’à quel point la société a le droit de mesurer un prévenu malgré lui. Disons toutefois que les mensurations peuvent au besoin se prendre de force avec une approximation suffisante ».

+ d’informations : Dès 1881, Alphonse Bertillon réfute les critiques formulées à l’encontre de son système d’identification. https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/doc/1788/

En dépit de ses avantages réels en matière d’identification policière des personnes, l’anthropométrie judiciaire se caractérise toutefois par quelques limites : elle est difficilement applicable aux mineurs (dont le squelette osseux est toujours en croissance) et aux femmes (sur lesquelles les mensurations peuvent donner lieu à des attouchements jugés vexatoires). De plus, des fluctuations plus ou moins importantes dans le relevé des mesures peuvent éventuellement résulter de pratiques peu rigoureuses mises en œuvre par les opérateurs. En réalité, le système de Bertillon fonctionne un peu comme un négatif : servant à identifier des sujets non identiques, les mensurations ne permettent pas d’affirmer de façon absolue que tel sujet est celui-là même qui a été préalablement enregistré sur une fiche, l’exemple le plus flagrant étant celui de vrais jumeaux. Aboutissant à une probabilité d’identité et non à une certitude, cette méthode est donc loin d’être aussi infaillible que les autorités l’avaient espéré.

C’est pourquoi Bertillon, désireux d’élargir l’utilisation de sa méthode aux institutions à caractère répressif, met au point des procédés complémentaires afin de pouvoir singulariser chacun. Ainsi, le signalement descriptif repose sur une étude et une description extrêmement précises des différents éléments du visage : front, nez, oreille, etc. Toutes ces informations sont codées selon une échelle allant d’un extrême à l’autre, en passant par la moyenne, permettant ainsi d’établir un signalement comportant une quinzaine de rubriques correspondant à des caractères qui, n’étant ni quelconques ni intermédiaires, constituent des éléments de comparaison utilisables. L’ensemble de ces rubriques, appelé « formulaire du portrait parlé », sera enseigné dans les écoles de police car il permet désormais aux agents de reconnaître à coup sûr un individu en recourant à son seul signalement, même s’ils ne l’avaient jamais vu auparavant.

+ d’informations sur le signalement descriptif (portrait parlé) formalisé par Alphonse Bertillon : https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/doc/2376/

À cela s’ajoute la localisation et l’analyse minutieuses des stigmates corporels : cicatrices, grains de beauté, tatouages, etc. Enfin, le dispositif élaboré par Bertillon est complété par la production de clichés face/profil selon une procédure normalisée.

+ d’informations : Alphonse Bertillon normalise les procédures de production des photographies face/profil à des fins d’identification des individus. https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/doc/1791/

Par les circulaires du 28 août et du 13 novembre 1885, Louis Herbette, directeur de l’administration pénitentiaire au Ministère de l’Intérieur, décide d’étendre l’application de la méthode inventée par Bertillon dans les prisons centrales françaises. À partir de 1887, tous les établissements pénitentiaires reçoivent pour instruction d’appliquer l’identification anthropométrique à tous les détenus et d’adresser à la Préfecture un double de chaque signalement ainsi réalisé en vue d’être classé. Une brochure spécifique est alors d’ailleurs rédigée à l’intention des surveillants de prison. La même année, sur la proposition de Louis Lépine, secrétaire général de la Préfecture de police, le préfet Léon Bourgeois prend les dispositions nécessaires pour que la totalité des personnes arrêtées et conduites au Dépôt de Paris soient soumises cette formalité. Le 15 mars 1889, le Préfet de police Henri-Auguste Lozé inaugure le service d’identification qui réunit désormais l’anthropométrie et la photographie judiciaire sous les combles du Palais de Justice à Paris. En 1893, on y ajoute les sommiers judiciaires au sein d’un service désormais appelé « Service de l’Identité judiciaire » que dirige Bertillon jusqu’à sa mort en février 1914.

+ d’informations sur l’aménagement à la Préfecture de police de Paris du « Service d’identification » institué en 1888 : https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/doc/1784/

Pour la petite anecdote Alphonse Bertillon est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

Comment les policiers scientifiques procèdent-ils pour chercher et relever toutes sortes de traces :

Tous les experts de la police technique et scientifique vous le diront : le crime parfait n’existe pas… Il y a toujours des indices, même les plus infimes, sur les lieux d’un crime. Encore faut-il savoir les savoir les repérer, les collecter rigoureusement pour pouvoir ensuite les exploiter et les conserver avec efficacité.

De tels impératifs sont déjà formalisés dès le début du XXe siècle par nombre de pionniers de la police technique et scientifique qui recommandent dans ce domaine l’application de méthodes et de pratiques strictement codifiées ainsi que parfois le recours à certains outils dont ils sont eux-mêmes les inventeurs.

Suivons une équipe de vrais experts qui s’inspirent toujours de ces préconisations…

1 . Sécuriser

Après s’être équipés de vêtements protecteurs, nos experts interdisent l’accès à la scène de crime en l’entourant du fameux ruban jaune sur lequel sont inscrits les mots « Police technique et scientifique » (si ce sont des policiers qui interviennent) ou « Gendarmerie nationale » (si ce sont des gendarmes qui opèrent). Dans certains cas, le responsable de l’équipe peut décider d’installer des pare-vues ou de monter une tente gonflable, notamment pour protéger la zone des intempéries.

2. S’équiper

Dans le but de ne pas polluer la scène de crime et aussi de se protéger d’éventuelles contaminations (par exemple, en cas de sang infecté), les techniciens revêtent une tenue bien spécifique: une combinaison à usage unique, des protège-chaussures, une coiffe, un masque buccal, des gants et plusieurs paires de surgants.

3. Photographier

L’étape suivante consiste à figer la scène pour faciliter la suite de l’enquête. Pour ce faire, le technicien photographe photographie le lieu de trois façons: en premier lieu, une vue générale de l’endroit, des abords et des accès possibles; ensuite, il fera une deuxième série de clichés rapprochés de chaque indice; enfin, il exécutera des vues de détail précisées par une règle millimétrée posée à côté de chaque objet. Plus rapidement la scène doit être rouverte au public ou aux propriétaires ( dans le cas d’un lieu privé), plus la mission du photographe est prioritaire.

4. Baliser

Les traces et les indices sont repérés au moyen de cavaliers numérotés ou lettrés. Leur disposition permettra aux enquêteurs de formuler leurs premières hypothèses.

5. Traces papillaires

C’est ainsi que les policiers appellent les empreintes digitales. Visibles à l’œil nu sur des surfaces lisses comme le verre, ou bien révélées à l’aide différentes techniques, ces traces constituent un indice précieux pour les enquêteurs. Afin de les mettre en évidence, le technicien peut utiliser soit des solutions chimiques qui réagissent à la sueur contenue dans les traces, soit une poudre magnétique qui va adhérer aux graisses. Grâce à la « danseuse », petit pinceau aimanté, il récupère le surplus de poudre, faisant ainsi apparaître les contours de l’empreinte. Une fois révélée, la trace est photographiée ou transférée sur une fiche à l’aide d’un adhésif transparent. Chaque fois que cela est possible, il la relève sans la détruire afin que le laboratoire puisse rechercher l’ADN qu’elle contient, multipliant ainsi les chances d’identifier le coupable.

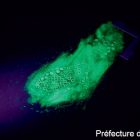

6. Traces d’ADN

Le précieux ADN peut se trouver dans les poils arrachés avec leur bulbe, sous les ongles de la victime si elle a griffé son agresseur, mais également dans les taches d’urine, de sperme ou de salive; sans oublier l’ADN de contact partout où le criminel a touché des surfaces. Souvent invisibles à l’œil nu, ces deux derniers types de traces peuvent néanmoins être révélées grâce au « Crimescope », une puissante « boîte à lumière » émettant différents rayons lumineux, de l’ultraviolet au jaune. Une fois la trace repérée, le technicien apporte le support au laboratoire où il réalise un prélèvement à l’aide d’un écouvillon (un grand coton-tige). Sur des surfaces peu lisibles, mates ou rugueuses, par exemple dans le cas d’un pistolet, il peut tenter sa chance un peu au hasard en frottant un écouvillon humidifié. Il prélève également des échantillons dans la bouche du ou des suspects.

sources des photos : Préfecture de Police

7. Traces de sang

Même lessivées, les traces de sang peuvent être détectées par les experts grâce à une solution réalisée avec deux pastilles à base de luminol mélangées à de l’eau distillée. Il suffit de la vaporiser sur la surface suspecte: au contact du fer contenu dans l’hémoglobine des globules rouges, une lumière violette est émise, que le sang soit frais, sec, ancien, lavé à grande eau, passé au détergent, et ce sans aucun dommage pour les traces d’ADN qui restent exploitables car elles ne sont pas contenues dans les globules rouges mais dans les globules blancs.

8. Relever des empreintes

Les traces de pas peuvent parfois aider à préciser la taille et le poids d’un suspect ; des traces de pneus aide parfois à prouver que tel modèle de véhicule se trouvait sur les lieux du crime. Ainsi, le technicien recherche les empreintes essentiellement près du corps de la victime et à proximité des points d’accès à la scène de crime. Si la trace s’est imprimée dans un sol mou, il réalise un moulage en prenant soin de stabiliser les matériaux fragiles comme le sable ou la neige avec un fixatif, parfois de la laque pour cheveux ou de la cire.

Et pour les traces peu visibles, il utilise les mêmes révélateurs que pour les traces papillaires. Dans le cas particulier d’une empreinte en 3D retrouvée dans un tapis ou de la moquette profonde, une image holographique peut être produite par laser puis imprimée sur une pellicule photographique.

9. Établir un relevé des lieux

Ensuite, un plan, réalisé à partir de repères fixes comme un pan de mur, est joint aux photos afin de fournir des informations sur la dimension des lieux, leur disposition, les accès et leur sens d’ouverture. Ce plan peut servir de base à la réalisation d’une maquette ou d’un panorama virtuel avec le logiciel Stitcher utilisé par la police. Quant aux gendarmes, ils disposent d’un laser qui numérise la scène en 3D dans laquelle on peut naviguer à volonté.

10. Où s’arrêter

Pas question de badigeonner tout un appartement de poudre magnétique ou de Bluestar (solution qui fait apparaître les traces de sang), mais pas question non plus de passer à côté d’un indice décisif pour l’enquête. Alors, où convient-il de s’arrêter ? Il ne s’agit pas de noyer le laboratoire d’informations inutiles, mais de rapporter les traces les plus pertinentes possibles, précise le colonel Fombonne, en charge de la formation technique et scientifique à la gendarmerie nationale. Le nombre de prélèvements varie aussi selon le type d’infractions, généralement une dizaine pour la petite délinquance et jusqu’à des centaines dans le cas d’un attentat. Ainsi, si le travail du technicien s’arrête à la porte du laboratoire, il est conscient des enjeux inhérents à ce dernier et prend en compte la réalité de son activité et le coût des analyses tandis qu’il réalise les prélèvements.

C’est bien connu, aucun indice ne résiste aux enquêteurs de la série « Les Experts à Manhattan », aucun criminel ne leur échappe jamais… Incontestablement, les agents scientifiques de cette série sont trop forts… Mais leurs enquêtes sont-elles réalistes ou fantaisistes ??

C’est bien connu, aucun indice ne résiste aux enquêteurs de la série « Les Experts à Manhattan », aucun criminel ne leur échappe jamais… Incontestablement, les agents scientifiques de cette série sont trop forts… Mais leurs enquêtes sont-elles réalistes ou fantaisistes ??

Menons l’enquête…. En cinq questions !!

- On ne se rend pas sur une scène de crime en jean et en baskets.

Certes, c’est plus glamour, pour un acteur, d’apparaître à visage découvert et habillé de vêtements qui mettent la silhouette en valeur. La seule concession de la plupart des séries policières au réalisme est une paire de gants en caoutchouc… Comme si seules les mains pouvaient contaminer une scène de crime. Et nos 150 000 cheveux, nos 50 poils au cm2 sur le visage et 10 poils au cm2 sur le reste du corps, alors !! Sans parler de nos millions de cellules de peau morte, de nos gouttes de salive et de sueur, des bouloches de nos pulls, des pollens et des poils de chat sur nos fringues, des particules de toutes sortes que nous transportons sous nos semelles !!

Je conviens aisément que la combinaison jetable à capuche, le masque chirurgical, les protège-chaussures et les gants en latex portés en double ne sont pas vraiment sexy mais ils évitent très efficacement de contaminer n’importe quelle scène de crime ou d’infraction. Déjà que trouver les traces laissées par le criminel n’est pas chose aisée, alors inutile d’en rajouter !!

2. En général, ce ne sont pas les mêmes personnes qui relèvent les indices et qui les analysent.

Stella Bonasera sait tout faire : lire une scène de crime, détecter l’indice qui trahira le criminel puis l’analyser elle-même dès son retour au labo. Malheureusement, il n’en est pas de même dans la « vraie vie » ! Que se passe-t-il, en France, en cas de cambriolage, de violence sur un tiers, voire de meurtre ?

On appelle les gendarmes (à la campagne ou dans les petites villes) ou la police (dans les agglomérations plus importantes). Le premier arrivé sur les lieux procède à des opérations techniques de base, comme le relevé d’empreintes. C’est à lui de décider si la gravité des faits exige l’intervention de spécialistes. Appelé TIC, Technicien en Investigation Criminelle, dans la gendarmerie, ou GSI, Gestionnaire de Scène d’Infraction, dans la police, il aussi bien capable de relever des empreintes que des douilles, des insectes nécrophages ou des téléphones mobiles.

Toutefois, ces indices ne seront pas analysés par la même personne, soit par manque de temps (une fois de retour au bureau, le technicien doit rédiger son rapport et confie donc ses prélèvements à un collègue) ; soit par nécessité de recourir à des spécialistes très pointus, par exemple pour établir un profil ADN ou pour déterminer la composition d’un explosif. Dans ce cas, on peut faire appel à l’un des cinq laboratoires de l’Institut National de police scientifique dont le personnel ne se déplace que pour les affaires les plus graves.

3. La police scientifique ne traite pas que des meurtres.

Sur l’ensemble des analyses d’ADN menées à l’Institut national de police scientifique, seules 20 % concerne les crimes les plus graves : homicides, viols et braquages. En réalité, les interventions de la police scientifique concernent surtout des vols et des cambriolages, bien que celle-ci soit présente dans le quotidien: une bagarre dans un bar avec chaise brisée sur la tête d’un client ivre…Un spécialiste des traces technologiques épluchera la caméra de vidéosurveillance tandis qu’un autre procédera à l’analyse des empreintes relevées sur la chaise.

La PTS (Police Technique et Scientifique) intervient également dans les affaires de trafic de drogue, en premier lieu afin d’identifier les produits saisis. C’est elle aussi qui identifiera un explosif, déterminera si un incendie est d’origine criminelle, précisera les circonstances d’un accident de la route lorsqu’il y a eu délit de fuite. L’analyse des traces de doigt retrouvées sur des documents frauduleux indiqueront qui avait l’habitude de les manipuler. Lors du procès, ces informations permettront au jury de doser les peines en reconnaissant d’éventuelles circonstances aggravantes.

4. Les membres de la police scientifique n’assistent pas aux interrogatoires.

Pour la simple raison qu’ils ne sont pas enquêteurs. Autrement dit, leur travail ne consiste pas à identifier des coupables mais à répondre aux questions que se posent, justement, les enquêteurs à propos de tel objet ou telle empreinte relevée au cours d’une enquête. De plus, ne jamais rencontrer les suspects garantit aux techniciens et spécialistes scientifiques que leur capacité d’analyse ne soit pas faussée par leur ressenti face aux personnes impliquées dans une enquête. Ce désir de neutralité explique également pourquoi les membres de la PTS ne côtoient pas ceux qui mènent les enquêtes; en général, ils travaillent dans des lieux séparés.

D’autant que les enquêteurs, qu’ils soient policiers ou gendarmes, ont tout intérêt à rester discrets sur les informations qu’ils possèdent . A la différence des séries télé, où l’expert est au courant des moindres détails de l’enquête, le policier scientifique, dans la réalité, ne découvre souvent une affaire sur laquelle il a travaillé que des années plus tard, en lisant la presse ou en regardant la télé.

5. Un scientifique de la police ne porte ( presque) jamais d’arme.

En effet, ce n’est pas parce qu’on travaille à la police qu’on porte forcément une arme. En fait, seules les personnes amenées à assurer la sécurité de la vie d’autrui le sont, c’est-à-dire les gardiens de la paix, les brigadiers et brigadiers-chefs, les officiers ( lieutenants, capitaines, etc…) et les commissaires. Encore faut-il suivre une formation spécifique, obtenir une habilitation et s’entraîner régulièrement au stand de tir. Tous les techniciens scientifiques n’ont pas obligatoirement suivi cette formation, et encore moins les personnels travaillant dans les labos.

En résumé, on peut distinguer les » policiers scientifiques » qui sont des policiers formés aux techniques de gestion de scènes de crime, qui peuvent être armés s’ils ont suivi une formation, et les « scientifiques de la police », pour la plupart non armés car recrutés sur leurs compétences en science et qui ne sortent guère de leur laboratoire.

Retrouvez sur Crimino Corpus une série de documentaires sur l’Identité judiciaire parisienne. Sur une idée originale de Norbert FLEURY et Pierre PIAZZA. Réalisation : Hervé COLOMBANI et Pierre PIAZZA

Alors que vient d’être officiellement inauguré le nouveau siège de la police judiciaire 36 rue du Bastion dans le quartier des Batignolles, Criminocorpus explore, à travers neuf documentaires réalisés en janvier et mars 2017 par Pierre Piazza et Hervé Colombani, l’univers du service parisien de l’Identité judiciaire qui – depuis sa création en 1893 par Alphonse Bertillon – était installé dans la capitale au 3 quai de l’horloge.

Ces documentaires visent à souligner combien Alphonse Bertillon a durablement marqué de son empreinte l’organisation et les modes de fonctionnement de ce service. Ils se fixent aussi comme objectif la sauvegarde d’une mémoire policière à travers le recueil, la préservation et l’analyse des particularités d’une institution qui – à l’origine de l’essor de la police technique et scientifique – a influencé en profondeur les méthodes et les pratiques mobilisées par forces de l’ordre à travers le monde entier.

C’est donc à une visite détaillée des lieux, des savoirs et savoir-faire, des instruments et des logiques du service parisien de l’Identité judiciaire à laquelle chacun est ici convié afin de pouvoir mieux comprendre la richesse des enjeux auxquels renvoient la rationalisation des dispositifs d’identification et de fichage des personnes, le processus de mobilisation de la technique et de la science au service de l’action policière, l’élaboration, la diffusion et la consolidation d’un corpus de connaissances inédites en vue de lutter efficacement contre les délinquants et criminels, le développement de la logique indiciaire à des fins de preuve, etc.

Les Titres

-

- Xavier ESPINASSE, Commissaire divisionnaire

Le Service de l’Identité judiciaire parisien vu par son actuel chef Xavier Espinasse (50 minutes) - Richard MARLET, Commissaire divisionnaire honoraire

Réflexions de l’ancien chef du Service de l’Identité judiciaire parisien (entre 1995 et 2005) (29 minutes) - Isabelle CAZZATO, Commandant fonctionnel de police (chef de la dactyloscopie et de la plateforme FAED au SRIJPP)

La signalisation par l’Identité judiciaire au Dépôt (23 minutes) - Isabelle CAZZATO, Commandant fonctionnel de police

La partie phonétique du fichier « parisien » (27 minutes) - Isabelle CAZZATO, Commandant fonctionnel de police

La partie dactyloscopique du fichier « parisien » (34 minutes) - Isabelle CAZZATO, Commandant fonctionnel de police

Le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (23 minutes) - Gilles REIX, Brigadier major (état-major du SRIJPP)

Traces et scènes de crime / Durée : 33 minutes et 33 secondes - Pierre PIAZZA, Maître de conférences en Science politique (Université de Cergy-Pontoise, LEJEP/CESDIP/CLAMOR)

Logiques et enjeux du Bertillonnage (21 minutes) - Jean-Lucien SANCHEZ, historien (chargé d’études et de recherche en histoire au ministère de la Justice – Direction de l’administration pénitentiaire – SDMe5 – membre du CLAMOR, chercheur associé au CESDIP)

Bertillonnage, relégation des récidivistes et bagnes coloniaux (32 minutes)

- Xavier ESPINASSE, Commissaire divisionnaire

- Pierre PIAZZA : Alphonse Bertillon et l’identification des personnes (1880-1914) :

https://criminocorpus.org/fr/expositions/suspects-accuses-coupables/alphonse-bertillon-et-lidentification-des-personnes-1880-1914/ - Pierre PIAZZA : Police scientifique et Bertillonnage :

https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/collections/police-scientifique-bertillonnage/

- Sébastien AGUILAR et Benoit de MAILLARD : Police Scientifique – Les experts au coeur de la scène de crime (Hachette 2017)

- Alain BAUER et Christophe SOULLEZ : La criminologie pour les Nuls (First 2012)

- Alain BUQUET : Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique (PUF 2011)

- Claude CANCÈS et Matthieu FRACHON : La Police pour les Nuls (First 2015)

- Gérard CHAUVY : Les Archives de la police scientifique (Hors Collection 2013)

- Alexandre GIROD, Christophe CHAMPOD et Olivier RIBAUX : Traces de souliers (PPUR Presses Polytechniques 2008)

- Isis HANAFY et Dr Bernard MARC : Le Dictionnaire médico-psycho-légal (In Press 2017)

- Christian JALBY : Que sais-je – La police technique et scientifique (PUF 2017)

- Thorwald JURGEN : La grande aventure de la criminologie / cent ans de police scientifique a travers les crimes célèbres (Albin Michel 1967)

- Steven A. KOEHLER, Peter MOORE, David OWEN : La police scientifique mène l’enquête – 50 crimes élucidés par la science (Dunod 2010)

- Arnaud LEVY : La police scientifique (Hachette Pratique 2008)

- Jean-Claude MARTIN, Olivier DELEMONT, Pierre ESSEIVA, Alexandre JACQUAT : Investigation de scène de crime : Fixation de l’état des lieux et traitements des traces d’objets (PPUR 2010)

- Richard MARLET : Experts mode d’emploi (Favre 2007)

- David OWEN : Les grandes affaires criminelles élucidées par la police scientifique (Terres 2013)

- Pierre PIAZZA : Aux origines de la police scientifique. Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime (Karthala 2011)

- Pierre PIAZZA : Un oeil sur le crime – Naissance de la police scientifique (Orep 2016)

- Richard PLATT : Scène de crime – L’encyclopédie de la police scientifique (Tournon 2007) Traduction de Alex Nikolavitch

- Jacques PRADEL et Stéphane MUNKA : Police scientifique : la révolution – Les vrais experts parlent (Points 2014)

- Nicolas QUINCHE : Sur les traces du crime (Slatkine 2011)

- Olivier RIBAUX : Police scientifique – Le renseignement par la trace (PPUR Presses Polytechniques 2014)

Jeunesse

- Christian CAMARA et Claudine GASTON : La science contre le crime (Fleurus 2009)

- Lionel FOX : Enquêtes criminelles Police scientifique (Marabout 2016)

- Patrick ROUGER : Sur les traces de la police scientifique (Le Pommier 2013)

Concours

- Marc DALENS : Multiconcours police scientifique (Studyrama 2014)

- Marc DALENS : Agent spécialisé de police technique et scientifique (Studyrama 2016)

- Nathalie FERRY, Dominique HERBAUT, Emmanuel KERDRAON , Hervé MACQUART : Concours Agent spécialisé de la police technique et scientifique (ASPTS) – Catégorie C – Tout-en-un – Concours 2016-2017 (Vuibert 2016)

- Informburo, Sébastien KREMER, Jean-Charles MAURAT, Julie RAMBAUD, Valérie SAILLET : Objectif Concours Tout En Un Agent Specialise De La Police Technique Et Scientifique (Hachette 2015)

[amazon asin=2501066766&template=iframe image2]

[amazon asin=B004V80MQO&template=iframe image2]

[amazon asin=B019G0LLAM&template=iframe image2]

[amazon asin=B004H1T1MQ&template=iframe image2]

Super dossier, très complet et bien présenté. Jérôme tu as réalisé un super boulot.

Maintenant, nous sommes de vrais experts en criminologie 🙂

Un grand merci également à Pierre Piazza pour sa collaboration.

[…] La Police Scientifique fascine, suscite des fantasmes et des interrogations. Le grand public a pris notamment conscience de son existence à travers des séries TV comme “Les Experts”. Ce dossier proposé par Zonelivre.fr veut creuser ce thème, s’ancrer dans le réel, revenir à ses origines notamment au travail de Bertillon et de ses confrères. Accéder au dossier . […]